(迷えるように見えてたいして迷っていない若者に助言をくれる謎のおじいさん)

人は年始に餅をつきますが、わたしは年間ベストリストを作ります。

ここ十年、年毎の変わり目に、映画、マンガ、ゲームのリストをこねこねしてきました。大学時代は推理小説研究会の一員としてミステリ小説の年末ベスト投票にかかわり、最近ではSF小説の年間ベストとオールタイムベストの投票に参加しました。あと、去年はVRコンテンツのベストリストにもコメントを寄せました。ちまたではピート・ベスト、ジョージ・ベストとならぶ三大ベスト人間としてもっぱらの評判です。

年末ベストリスト作りとは、なにか。他人のことばを借りましょう。それは自分がつまらない人間であると確認する作業です。

個別として非凡な作品たちのならんだリストが、集合として耐えがたい凡庸さを放つのはなぜでしょう? 一貫した人格のようにふるまっていたはずの自分が、まるで分裂しているように見えるのは? 自分のリストがmetacriticの年末ベストランキングと酷似しているのは? そもそも自分自身の趣味といったものは幻想にすぎず、意見や感想などはほかの誰かからくすねてきたもので、おのれはただ網膜の表面に映像や文字を反射させているだけの生物にすぎないのではないでしょうか?

価値はスクリーンの向こうにとどまり続け、万人にそれを示します。人の内奥に残るのは甘美で平凡でおぼろげな記憶だけです。それでは、パーソナルに思い出すことから始めましょう。

- とはいえ見取り図がないと困りますでしょう?

- 2015年

- 2016年

- 2017年

- 2018年

- 2019年

- 2020年

- 2021年

- 2022年

- 2023年

- 2024年

- ここ10年の監督10人

- 10年のベスト10

とはいえ見取り図がないと困りますでしょう?

なので、ざっくりとここ十年の映画業界の大きな出来事を手っ取り早く挙げると、

・定額制映画(観放題)配信サイトの興隆:2015年にNetflixが日本でサービスを開始(Hulu:2011年9月、Amazon Prime Video:2015年9月、Apple TV+:2019年11月、Disney+:2020年6月)*1

・定額制動画配信サービス全盛に伴い、10年代中盤からネトフリ・アマゾン・Appleのオリジナル作品が出まくり、賞レースなどを騒がせる。現在の勢いはやや落ち着いた。

・新世代インディー製作配給会社の興隆:A24(2012年設立)、アンナプルナ・ピクチャーズ(2011年設立)*2、NEON(2017年設立)などが三大映画祭からアカデミー賞まで賞レースを席巻。その勢いにのってホラー専門のブラムハウス・プロダクションズや大手傘下のFOXサーチライト(現・サーチライト・ピクチャーズ)も存在感を見せる。

・フランチャイズの氾濫、そのピークとその行き詰まり。そう、MCUとSWのことですね。

・業界内外のメジャーな事象:2016年のトランプ大統領誕生、2017年のMeTooムーブメント、2019年12月の新型コロナウィルスのパンデミック、2014-2020年のブラック・ライヴズ・マター運動のピーク、2022年のロシアによるウクライナ侵攻、2023年のハリウッド(脚本家組合&俳優組合)・ストライキおよびガザ戦争

・「ピークTV」と呼ばれるドラマ全盛期の到来*3

・ディズニーによるFOX併合、AmazonによるMGM買収などに代表される大手スタジオの再編

・京都みなみ会館の閉館。

などなどまあ、いろいろあります。ほかにもいっぱいあります*4いちいち解説はしません。各年のランキングの空気から読み取ったり読み取らなかったりしてください。要するに「2010年代中盤で『未来』だとおもわれていたもの、つまり、配信サービスやニュー・インディー、ユニバースという名のフランチャイズ、高クオリティのドラマなどが良くも悪くも『日常』となり、それ自体は希望でなくなった」のが現在だとおぼしめしあそばされてください。

[☆=アカデミー賞作品賞ノミネート、★=アカデミー賞作品賞受賞作、【】内は破壊屋氏の集計したその年のネットのベスト100ランキング順位*5]

2015年

proxia.hateblo.jp

1.『インヒアレント・ヴァイス』(ポール・トーマス・アンダーソン、米)【32位】

2.『セッション』(ダミアン・チャゼル、米)【4位】☆

3.『ナイトクローラー』(ダン・ギルロイ、米)【11位】

4.『フォックスキャッチャー』(ベネット・ミラー、米)【21位】

5.『イミテーション・ゲーム エニグマと天才数学者の秘密』(モルテン・ティルドゥム、英・米)【13位】☆

6.『マップ・トゥ・ザ・スターズ』(デヴィッド・クローネンバーグ、カナダ・米・ドイツ・仏)【ランク外】

7.『恋人たち』(橋口亮輔、日)【22位】

8.『マッドマックス 怒りのデスロード』(ジョージ・ミラー、米)【1位】☆

9.『EDEN/エデン』(ミア・ハンセン=ラブ、仏)【97位】

10.『ブルー・リベンジ』(ジェレミー・ソルニエ、米・仏)【ランク外】

・夏というと、『インヒアレント・ヴァイス』を思い出します。今は亡き京都のみなみ会館、それも移転前の箱で、たしかプレミアではなく特集上映かなにかだったとおもいます。うだるような炎天下で、あの平べったい座席に座ると、周囲にはだれもいない。ひとりです。便乗販売されていた冷凍バナナをなめながら、殴られて昏倒するホアキン・フェニックスを繰り返し観ていた。繰り返し、七回です。なぜかは忘れましたが、その夏はみなみ会館にかかった『インヒアレント・ヴァイス』を観られるかぎり観ようとしていました。その頃のわたしは、繰り返し観ることでなにかしらの真理に近づける、でなくともすくなくとも信仰を証せるのだと信じていて、まあどちらもうそっぱちだったわけですが、でも、あの夏に七回『インヒアレント・ヴァイス』を観たことは忘れない。2015年ではなく、2016年だったかもしれません。一回目に観たときのことは忘れました。あの広大な空間にひとりいた自分とスクリーン以外はなにひとつ憶えていません。

『インヒアレント・ヴァイス』はポール・トーマス・アンダーソン作品としてはあまり評価の芳しい作品とはいえないでしょう。わたしもベストといったら『ザ・マスター』か『ゼア・ウィル・ビー・ブラッド』を挙げます。

でも、なぜかあの頃はあの気だるい二時間半が、『マッドマックスFR』や『セッション』の高揚よりも、『フォックスキャッチャー』や『ナイトクローラー』の奇妙な昏さよりも好ましかった。あのゆるやかに間延びした時間が、カリフォルニアの太陽がつれてくる柔らかい光が心地よかった。

あれは最後のカリフォルニア映画だったのだとおもいます。コロナやストやインフレを経て、いまやだれもカリフォルニアで映画を撮らなくなった*6。「ハリウッド」は純粋に象徴と化してしまった。

わたしたちは輝けるアメリカを仰ぎ見ていた最後の世代です。もはや誰もその虚構を信じられなくなった時代において……いや、この言い方では足りませんね。その虚構を信じるフリさえ向こうから拒まれてしまったこの時代において、アメリカ的な虚構を作り出していた装置のことも信じられるものでしょうか。25年の『ウィキッド ふたりの魔女』は単体としてはおもしろいものではありませんでしたが、しかし偉大な作品の偉大な真実を含んでいる。死んだ大統領の肖像が描かれた紙切れの下落とともに、エメラルド・シティの光輝も褪せてしまったのです。わたしたちはもはや"グレート・アンド・パワフル"を必要としない。

おなじように、『インヒアレント・ヴァイス』でどこまでも放埒で子供っぽいホアキン・フェニックスを守護天使のように見守っていたジョシュ・ブローリンも、また、どこにもいないのです。

場を、時代を信じられるかというのは、要するにそこに天使がいるかを信じられるかどうか、という話なのかもしれません。

・『マップ・トゥ・ザ・スターズ』もロサンゼルスの話でしたね。信じがたいことに、ミア・ワシコウスカと炎さえあれば1500万ドルの予算で500万しか回収できない映画を撮っても許されていた時代があったのです。

・『セッション』、『ナイト・クローラー』、『フォックス・キャッチャー』のならびはいくらなんでもまがまがしすぎるというか、どれも「愛や成功を欲した人間がフルアクセルで突き進みまくった結果破滅的な終局に行きつく」話で、当時の世相を……というか、アメリカは昔こんなんばっかか……というか、自分がこういう話大好き! なだけですね。っていうか、ベスト10どれも最終的に破滅する話。

・引退宣言を出したベネット・ミラーはともかく、『パッセンジャーズ』(2016)の大コケで映画を撮れなくなったモルティン・ティルダムはかわいそうというか、惜しいですね。『イミテーション・ゲーム』は今日あまり顧みられることの少ない映画ですが、演出がすべてカッチリハマっていて大変な芸当だとおもいます*7。ダン・ギルロイも『ベルベット・バズソー』以後は映画から離れて今はSWフランチャイズの『キャシアン・アンドー』でよろしくやっているそう。ジェレミー・ソルニエはあいかわらず素敵な映画を撮っています。去年の『レベル・リッジ』(観たのは今年)も最高でした。

・+10枠は、11.『花とアリス殺人事件』(岩井俊二、日)、12.『ブラック・シー』(ケビン・マクドナルド、英・ロシア)、13.『アクトレス 女たちの舞台』(オリヴィエ・アサイヤス、仏・スイス・ドイツ・米)、14.『名もなき塀の中の王』(デヴィッド・マッケンジー、英)、15.『ホワイト・ゴッド 少女と犬の狂想曲』(コーネル・ムンドルッツォ、ハンガリー・ドイツ・スウェーデン)、16.『神々のたそがれ』(アレクセイ・ゲルマン、ロシア)、17.『アメリカン・スナイパー』(クリント・イーストウッド、米)☆、18.『はじまりのうた』(ジョン・カーニー、米)、19.『馬々と人間たち』(ベネディクト・エルリングソン、アイスランド)、20.『ヴィジット』(M・ナイト・シャマラン、米)

・この年でいちばん過小評価されている映画は?:『ブラック・シー』

2016年

proxia.hateblo.jp

1.『クリーピー 偽りの隣人』(黒沢清監督)【35位】

2.『ズートピア』(バイロン・ハワード&リッチ・ムーア監督)【5位】

3.『ハッピーアワー』(濱口竜介監督)【ランク外】

4.『ドント・ブリーズ』(フェデ・アルバレス監督)【25位】

5.『バタード・バスタード・ベースボール』(ウェイ兄弟)【ランク外】

6.『人生はローリング・ストーン』(ジェームズ・ポンソルト監督)【ランク外】

7.『ファインディング・ドリー』(アンドリュー・スタントン監督)【52位】

8.『ディストラクション・ベイビーズ』(真利子哲也監督)【45位】

9.『映画 聲の形』(山田尚子監督)【21位】

10.『ミストレス・アメリカ』(ノア・バームバック監督)【ランク外】

・この年のわたしのベスト10の特徴としては配信リリースの割合が高いこと。『人生はローリング・ストーン』、『ミストレス・アメリカ』、『バタード・バスタード・ベースボール』の三作が配信でした。前年9月に始まったNetflixの高揚感をもろに受けてますね。といっても、これらのうちでネトフリコンテンツは『バタード・バスタード・ベースボール』だけですが。

・『クリーピー』『ズートピア』『ドント・ブリーズ』と並べるとてんでバラバラに見えます。が、実はどれも「隣人とコミュニティ」を扱っているという点で共通している。で、隣にいるひとたちの不可解さへのアプローチ、というところでいえば、『ハッピーアワー』も『人生はローリング・ストーン』も『ディストラクション・ベイビーズ』も『聲の形』も『ミストレス・アメリカ』もそうでしたね。これらは誰かを傍観する(しかない)映画でした。

・今にして思えば、『ズートピア』はラセター期以降のディズニーのピークであり、『ファインディング・ドリー』は黄昏にさしかかったピクサーの一際眩い末期の輝きでありました。ピクサーのブレイントラスト制度を輸入したディズニーのストーリートラストの異常なまでの脚本のブラッシュアップが『ズートピア』を輝せ、「親」や「子」としてのクリエイターの個人的な人生経験が『ドリー』に深海の深度にまで落とし込まれていた。あのときの集団と個の奇跡的な調和は、もはや現在のディズニーやピクサーに見当たらない。*8

年の瀬には『ズートピア2』が公開されます。第一作目の監督だったバイロン・ハワードがカムバックするという話です。その時点で作品としてのクオリティを疑うべくもありません。しかし、公開予定表に並んだ「2」や「3」の割合の多さをおもうだに、憂鬱な気分になるのです。

proxia.hateblo.jp

・自分はあまりに尺の長い映画をベストリストに載せない傾向があるとおもいます。別にきらいなわけではありません。90分主義者でもありません。ただ、かったるいだけです。長い映画というのは、必然的にたるくなるようにできていません。あんなむちゃくちゃに破天荒で愉快なフレミングの『風と共に去りぬ』でさえ、どうしようもなく気だるい十分間というのは存在しました。

してみると、この年のベストに『ハッピーアワー』を入れた理由は明白です。たるくなかったからです。いまとなっては内容を覚えていると確信をもってはいえません。ですが、法則に逆らって存在している映画はそれだけで価値があります。こういうものを撮れるのはたいしたひとです。映画ファンにはとっくに既知の才能だったのでしょうが、わたしはこの年に初めて濱口竜介という監督を知りました。

・この頃のノア・バームバックはちょうどグレタ・ガーウィグと共同でやりはじめた時期でした。『ミストレス・アメリカ』も共同脚本でガーウィグ主演だったはず。マンブルコアという、どインディーのムーブメントから出てきた女優が、この七年後に『バービー』で天下を取ることになります。ある意味で、それがここ十年のアメリカ映画界のインディームーブメントの頂点であり、終焉だったのかも。

・『バタード・バスタード・ベースボール』はドキュメンタリー映画でも最高クラスの傑作だと今でもおもいます。Netflixはこれを世に送り出したというだけでも、産業破壊の罪を免ぜられてもよいとおもいます。

proxia.hateblo.jp

・+10枠は、11.『レヴェナント 蘇りし者』(アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ監督)☆、12.『ザ・ギフト』(ジョエル・エドガートン監督)、13.『マダム・フローレンス! 夢見るふたり』(スティーヴン・フリアー監督)、14.『ハドソン川の奇跡』(クリント・イーストウッド監督)、15.『ブルックリン』(ジョン・クローリー監督)☆、16.『淵に立つ』(深田晃司監督)、17.『この世界の片隅に』(片渕須直監督)、18.『エブリバディ・ウォンツ・サム!!』(リチャード・リンクレイター監督)、19.『スロウ・ウエスト』(ジョン・マクリーン監督)、20.『神聖なる一族 24人の娘』(アレクセイ・フェドルチェンコ監督)

・今なら『エブリバディ・ウォンツ・サム!!』はベスト5あたりに入ります。このころは、この作品のプレシャスさをあまりよくわかっていなかった。リンクレイターの偉大さも。

・この年で一番過小評価されている映画は?:『ザ・ギフト』。ジョエル・エドガートンはもっと監督もやってほしい。

proxia.hateblo.jp

2017年

proxia.hateblo.jp

1『20センチュリー・ウーマン』(マイク・ミルズ監督、米)【34位】

2『お嬢さん』(パク・チャヌク監督、韓)【15位】

3『マイヤーウィッツ家の人々(改訂版)』(ノア・バームバック監督、米)【ランク外】

4『ノクターナル・アニマルズ』(トム・フォード監督、米)【31位】

5『ベイビー・ドライバー』(エドガー・ライト監督、米)【2位】

6『アイ・イン・ザ・スカイ 世界一安全な戦場』(ギャヴィン・フッド監督、英)【ランク外】

7『パターソン』(ジム・ジャームッシュ監督、米)【13位】

8『ローガン・ラッキー』(スティーヴン・ソダーバーグ監督、米)【60位】

9『夜は短し歩けよ乙女』(湯浅政明、日)【38位】

10『三度目の殺人』(是枝裕和監督、日)【89位】

proxia.hateblo.jp

proxia.hateblo.jp

・2017年といえば、一般的にはMeToo運動の年と記憶されています。あるいは、ドナルド・トランプが大統領に就任した年。そんな中でフェミニストの母親に育てられた監督の記憶を描いた『20センチュリー・ウーマン』と、日本占領下韓国での激ヤバ百合映画『お嬢さん』がワンツーを飾る一方で、ちょうど告発されていたケヴィン・スペイシーが助演を務めた『ベイビー・ドライバー』*9も(アカデミー賞を争った『ラ・ラ・ランド』や『ムーンライト』をさしおいて*10)入っているというのは、おそらくそんなつもりもなかったはずなのに時代の気分にどこかで感応しているようで、印象的です。もちろんどれも傑作だということでベストにしているわけですが、時を経て振り返ってみると発見もあるものです。

・ソダーバーグは最近ようやく「意外と大したことのある監督」という評価が定まりつつある気がします。もっとも、本人は世間の評価など意に介さずずっとマイペースに良い作品とあまり良くない作品を撮りつづけていますが。今年公開の『プレゼンス』も、おもしろいかどうかはともかく、異常な映画です。いっぽうで、ギャヴィン・フッドはいまだに軽んじられ続けている。うっかり『ウルヴァリン・ゼロ』を作ってしまったせいではあり、実際あまりよくない映画とはいえ、自分のキャリアを救済するためにライアン・レイノルズが「デッドプール復活のストーリー」を作ってしまったせいでもあるとおもいます。いいんですけれどね。レイノルズ、好きだし。あの心底心無い感じが。

・トム・フォードは死ぬ前にもういっぺん映画撮ってくれないかな……。業界外からやってきた監督が成功する条件は、画面と衣装への美意識だと教えてくれます。

・+10枠は、11『コクソン』(ナ・ホンジン監督、韓国)、12『ドリーム』(セオドア・メルフィ監督、米)☆、13『美しい星』(吉田大八監督、日)、14『グリーン・ルーム』(ジェレミー・ソルニエ監督、米)、15『ナイス・ガイズ』(シェーン・ブラック監督、米)、16『ラビング 愛という名のふたり』(ジェフ・ニコルズ監督、米)、17『帝一の國』(永井聡監督、日)、18『ジョン・ウィック:チャプター2』(チャド・スタエルスキ監督、米)、19『ファウンダー ハンバーガー帝国のヒミツ』(ジョン・リー・ハンコック監督、米)、20『この世に私の居場所なんてない』(メイコン・ブレア監督、米)

・『ドリーム』が12位になっているのが我がことながら意外な感じがします。『三度目の殺人』と入れ替えるなら、『ナイス・ガイズ』か『帝一の國』だと考えているので。でもまあなにか理由があったのでしょう。薄汚れてしまった今の自分が忘れてしまった、うつくしい細部が。なにか。

・この年で過小評価されている映画は?:『帝一の國』と『アイ・イン・ザ・スカイ』。

2018年

proxia.hateblo.jp

1.『ファントム・スレッド』(ポール・トーマス・アンダーソン監督、米)【36位】☆

2.『リズと青い鳥』(山田尚子監督、日)【32位】

3.『パディントン2』(ポール・キング監督、英)【17位】

4.『ビューティフル・デイ』(リンゼイ・ラムジー監督、米)【58位】

5.『スリービルボード』(マーティン・マクドナー監督、米)☆【2位】

6.『寝ても覚めても』(濱口竜介監督、日)【21位】

7.『若おかみは小学生!』(高坂希太郎監督、日)【24位】

8.『聖なる鹿殺し』(ヨルゴス・ランティモス監督、英)【61位】

9.『心と体と』(イルディコー・エニェディ監督、ハンガリー)【77位】

10.『ボルグ/マッケンロー』(ヤヌス・メッツ監督、スウェーデン&デンマーク&フィンランド)【ランク外】

proxia.hateblo.jp

proxia.hateblo.jp

proxia.hateblo.jp

・ふたつ、憶えておいていただきたい法則があります。「PTAが新作を出した年は自動的にPTAが一位にくる」ということ。もうひとつは「山尚が新作を出した年は自動的に山尚が一位にくる」ということ。で、このふたつがコンフリクトしたら? わからんよ。

・ともあれ、トップスリーはいずれも人生のオールタイムベストになりうるポテンシャルを有した傑作です。どれも当時劇場で何回も観ました。この年のオスカーは『シェイプ・オブ・ウォーター』だったわけですが、わたしはどうも「怪物のなかにだれよりもヒューマニスティックなたましいが!」という作品よりも「人間のなかになによりもモンスターじみたたましいが!」という作品のほうが好きなようです。まあ、『パディントン2』のヒュー・グラントもそのような人物ですし。

・そのいいをなぞるならば、ランクインした作品のはんぶんくらいが「ヒトの形をした怪物」の映画です。『寝ても覚めても』(濱口竜介作品で現状フェイバリットです)もそうですし、『聖なる鹿殺し』(ランティモス作品で現状フェイバリット)も。あるいは『若女将は小学生!』ですらそうでしょう。あんなにもタフな小学生のありようを、わたしは見たことがありません。

・もっといえば、怪物性とはたたずまいに宿るものです。『寝ても覚めても』の東出昌大、『鹿殺し』のバリー・コーガン、『ファントム・スレッド』のヴィッキー・クリープス、そして『リズと青い鳥』の鎧塚みぞれ。いずれもどこかでなにかを決めかねているような曖昧さを常にたたえている。捕食動物の曖昧さです。牙を剥く前のそのゆらぎが固まる刹那に、わたしたちは戦慄をおぼえます。

・+10枠は、11.『ペンタゴン・ペーパーズ』(スティーブン・スピルバーグ監督、米)☆、12.『タリーと私の秘密の時間』(ジェイソン・ライトマン監督、米)、13.『僕の名前はズッキーニ』(クロード・バラス監督、仏)、14.『ネルーダ 大いなる愛の逃亡者』(パブロ・ラライン監督、チリ)、15.『30年後の同窓会』(リチャード・リンクレイター監督、米)、16.『ピーターラビット』(ウィル・グラック監督、米&英&オーストラリア)、17. 『君の名前で僕を呼んで』(ルカ・グァダニーノ監督、米)、18..『パティ・ケイク$』(ジェレミー・ジャスパー監督、米)、19.『スターリンの葬送狂騒曲』(アーマンド・イヌアッチ監督、英&仏)、20.『ホールド・ザ・ダーク そこにある闇』(ジェレミー・ソルニエ監督、米)

・ってかこのころは+20枠くらいまであったんですよね。そんなに映画好きだったんか。

・『君の名前で僕を呼んで』が17位だったそうです。今だと多分四位くらいにくるかもしれない。いや、五位かな。『寝ても覚めても』の順位が上がるから。

proxia.hateblo.jp

・この年で過小評価されてる映画は?:特になし。

2019年

proxia.hateblo.jp

1.『マリッジ・ストーリー』(ノア・バームバック、米)【13位】☆

2.『スパイダーマン:スパイダーバース』(ボブ・ペルシケッティ、ピーター・ラムジー、ロドニー・ロスマン監督、米)【3位】

3.『僕たちのラストステージ』(ジョン・S・ベアード、英米カナダ)【ランク外】

4.『ロング・ウェイ・ノース 地球のてっぺん』(レミ・シャイエ、仏デンマーク)【ランク外】

5.『サスペリア』(ルカ・グァダニーノ、米イタリア)【53位】

6.『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』(クエンティン・タランティーノ、米)【4位】☆

7.『隣の影』(ハーフシュテイン・グンナル・シーグルズソン、アイスランド・デンマーク・ポーランド・ドイツ)

8.『天気の子』(新海誠、日本)【9位】

9.『ちいさな独裁者』(ロベルト・シュヴェンケ、ドイツ)【ランク外】

10.『宮本から君へ』(真利子哲也、日本)【22位】

・世間が『アベンジャーズ エンドゲーム』や『ジョーカー』に湧いているころ、個人的にはなんだか地味な年だな、という気分でした。他の年に比べても小規模公開作品のランクインが多い印象です。

・そんななかで、アニメは際立っていたとおもいます。『スパイダーバース』ははっきりゲームチェンジャーでした。これ以後フォトリアル感を追い求めていればよかった3Dアニメーションの表現はフェイズが変わったし、大幅なモードチェンジがしにくいディズニー/ピクサーがテイストの面ではっきり苦しくなってきた。『ウィッシュ』とかね。いっぽうで『ロング・ウェイ・ノース』のような日本アニメや大手3D作品だけでなく、ヨーロッパインディー系の作品で注目に値するものが入り始めてきた。まあ、この二年前にカートゥーン・サルーンの『ブレンダンとケルズの秘密』(制作は2009年)が入ってきてはいたんですけど。『天気の子』は新海誠の最高傑作です。新海の感傷はある時期から沈没しゆく日本へのはっきりとした厭世感に凝って、『すずめの戸締り』あたりになってくると個人としては売り抜ける監督の無意識のいやらしさみたいな臭みが強くなってしまうのですが、『天気の子』はノスタルジックな感傷と厭世のバランスが奇跡的に取れていた一作です。

proxia.hateblo.jp

・+10枠は11.『ゴッズ・オウン・カントリー』(フランシス・リー、英)、12.『愛がなんだ』(今泉力哉、日本)、13.『よこがお』(深田晃司、日仏)、14.『海獣の子ども』(渡辺歩、日本)、15.『ジョン・ウィック:パラベラム』(チャド・スタエルスキ、米)、16.『君と、波に乗れたら』(湯浅政明、日本)、17.『ボーダー 二つの世界』(アリ・アッバシ、スウェーデン)、18『ルディ・レイ・ムーア』(クレイグ・ブリュワー、米)、19.『シシリアン・ゴースト・ストーリー』(ファビオ・グラッサドニア&アントニオ・ピアッツァ、イタリア)、20.『エイス・グレード』(ボー・バーナム、米)

・あと『劇場版バーニング』と『ドクター・スリープ』あたりも入れたかった。ガス・ヴァン・サントの『ドント・ウォーリー』もよかったんですが、今のところはこれが彼の最後の映画。いちおう新作準備中らしいですが。

・この年で過小評価されてる作品は?:『僕たちのラストステージ』。ベアードはようやく23年の『テトリス』で「あれを作った人ね」くらいの認知度を本邦でも獲得できたところではありますが。

2020年

1.『ジョジョ・ラビット』(タイカ・ワイティティ監督、米)【2位】☆

2.『ハニーランド 永遠の谷』(リューボ・ステファノフ&タマラ・コテフスカ監督、北マケドニア)【ランク外】

3.『鵞鳥湖の夜』(ディアオ・イーナン監督、中・仏)【63位】

4.『幸せへのまわり道』(マリエル・ヘラ―監督、米)【86位】

5.『サンダーロード』(ジム・カミングス監督、米)【ランク外】

6.『ハスラーズ』(ローリーン・スカファリア監督、米)【54位】

7.『マロナの幻想的な物語り』(アンカ・ダミアン監督、仏・ルーマニア・ベルギー)【ランク外】

8.『ストーリー・オブ・マイライフ 私の若草物語』(グレタ・ガ―ウィグ監督、米)【4位】

9.『アンカット・ダイヤモンド』(サフディ兄弟監督、米)【50位】

10.『ウルフ・ウォーカー』(トム・ムーア&ロス・スチュアート監督、アイルランド・ルクセンブルク)【36位】

・パンデミックの年です。大作が軒並み公開延期となり、そもそも映画館に新作がかからなくなった異常な年。そんな年に『ジョジョ・ラビット』? と首を傾げる方も多いことでしょう。まあ、わからないでもない。しかし、映画の大局から目を離し、すこし前まで「怪物みたいな人間」の暴れる陰険な映画ばかりベストに選んでいたわたしのような人間がこのような善良な映画をベストにあげている、という小さな事実を見ていただきたい。このような困難な時期にあって、このリストメーカーは人間の善性にこそ目を向けるべきなのではないか、と意識を変えだしたのです。このあたりからインターネットはそれまでに輪をかけて「人類はクソ」と絶望する傾向が加速していったようにおもわれますが、逆張りクソ野郎である自分のような人間こそか細いポジティブな可能性にベットしていくべきなのではないか、と……いや、こいつ、『アンカット・ダイヤモンド』とか『幸せの回り道』とかのいじわるな映画もあいかわらずランクインさせてるな。ダメじゃん。騙されるな。

・ところで、アメリカの映画というのは制作に最低でも三年はかかるもので、この頃からはっきりと17年のMeTooムーブメントを受けた作品がめだってきました。『ハスラーズ』はもろにそうですね。監督のスカファリアはこの後は映画を監督しておらず、『サクセッション』のエピソード監督のほうで評価されています。中堅どころの監督がみなドラマに流れるようになったのはこの前後の時期に顕著でした。

・+10枠は『行き止まりの世界に生まれて』(ビン・リュー監督、米)、『異端の鳥』(バーツラフ・マルホウル、チェコ・スロバキア・ウクライナ)、『透明人間』(リー・ワネル、米)、『スパイの妻』(黒沢清、日)、『ナイブス・アウト』(ライアン・ジョンソン、米)、『エマ、愛の罠』(パブロ・ラライン、チリ)、『音楽』(岩井澤健治、日)、『リチャード・ジュエル』(クリント・イーストウッド、米)、『アップグレード』(リー・ワネル、米)、『パラサイト』(ポン・ジュノ、韓国)あたりか。リー・ワネルの当たり年。『透明人間』や『音楽』あたりはベスト10に入れたかったかも。

・この年で過小評価されてるのは?:『サンダーロード』。この年の収穫はジム・カミングス。『サンダーロード』こそこの時期に観て洗われるような気持ちにさせてくれた作品でした。このあとも二作送り出していて、いずれも高い評価を受けているのですが、日本にはどちらも入ってきていません。なんたることか。

2021年

proxia.hateblo.jp

1.『キャッシュトラック』(ガイ・リッチー監督、米英)【53位】

2.『偶然と想像』(濱口竜介監督、日)【26位】

3.『ライトハウス』(デイヴ・エガーズ監督、米ブラジル)【46位】

4.『プロミシング・ヤング・ウーマン』(エメラルド・フェネル監督、米)【4位】☆

5.『恐怖のセンセイ』(ライリー・スターンズ監督、米)【ランク外】

6.『マリグナント』(ジェイムズ・ワン監督、米)【13位】

7.『劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト』(古川知宏監督、日)【47位】

8.『悪なき殺人』(ドミニク・モル監督、仏独)【90位】

9.『ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ』(アンディ・サーキス監督、米)【35位】

10.『PITY ある不幸な男』(バビス・マクリディス監督、ギリシャ・ポーランド)【ランク外】

・映画の公開量的にはここが底だった気がする。このまま映画館で映画を観るという文化は滅ぶのではないかとすらおもえました。もうみんな、忘れてしまったようですけれどね。

そんななか、『キャッシュトラック』は「ひさしぶりに映画を観た!」という気持ちになれた作品でした。あるいは今配信などで観ると肩透かしを喰らうかもしれません。ガイ・リッチーがステイサム主演で撮ったクライム・スリラーです。しかし、グレーを基調した画面で銃声が響き、あっけなく人が死んでいく、そんな映画が映画館のスクリーンと音響だとたまらなく愛おしく甘美におもわれてくる。

この時期からそうしたシブい中規模作品が本格的に絶滅へ追いやられていったようにおもわれます。それをどこかで予感して、『ヴェノム』などの「そういう味わい」の映画に貪欲になっていきました。

そして、その判断は間違っていなかった。

・それにしてヘンな映画が多いですね。映画というのはたいがい奇妙なものですし、個人として好むのもどこかヘンな作品ではあるのですが、この年はだれがどう見てもはっきりウィアードな作品が多い。ベスト10作品のほぼすべてがそうだといっていいとおもいます。『レビュースタアライト』のケレンみが明瞭なぶん、まともにおもえてくるほど。「男根を象徴する建物に二人の男を閉じ込めたときに起こるのは最悪なことだけだ」という監督自身の説明をまさしく体現する『ライトハウス』。濱口のコメディ・スケッチ作家としての才が遺憾無く発揮されている(そしてこういう形態にもっとも向いているのではないかとおもわせる)『偶然と想像』、ヘンな映画を撮ろうとしてたしかにヘンな映画になっている『恐怖のセンセイ』や『PITY』、まっとうに面白くしようと心を尽くした結果ヘンさとエンタメが両立した『マリグナント』……どれもすばらしいですね。ジェイムズ・ワンはワイスピとかアメコミとかやってないでもっと『マリグナント』とか『狼の死刑宣告』みたいなのを撮ってほしい。

・+10枠というメンション枠は『ミラベルと魔法だらけの家』(バイロン・ハワード監督)、『最後の決闘裁判』(リドリー・スコット監督)、『ピーターラビット2』(ウィル・グラック監督)、『クルエラ』(グレイグ・ギレスピー監督)、『セイント・モード』(ローズ・グラス監督)、『パッシング 白い黒人』(レベッカ・ホール監督)、『サウンド・オブ・メタル』(ダリウス・マーダー監督)☆、『クーリエ 最高機密の運び屋』(ドミニク・クック監督)、『孤狼の血 LEVEL2』(白石和彌監督)、『サイダーのように言葉が湧き上がる』(イシグロキョウヘイ監督)あたり。

・『クルエラ』は『101匹わんちゃん』のプリクエルとしては最悪だけど、単体の映画としてはよかったですね。でも、単体の映画としては成立しないという矛盾がある。これはディズニー実写路線に共通するジレンマでもあります。それ自体で観られるようにモダナイズするのがリメイクであるはずなのに(まあクルエラはリメイクではありませんが)、オリジナルを参照しないと観られない。

・過小評価されてる映画は?:『悪なき殺人』。小説もそうなのですれど、フランスらへんってたまにこういうよくわからんへんてこミステリ映画が出てくる国です。ある意味で『落下の解剖学』が許せる人向けといいますか、とにかく困惑させられまくる映画なのでオススメ。あと『ピーターラビット』は1と比べると2は……とおっしゃる方が多いけれど、クライムパロディとしてより磨きがかかってるとおもいます。ピーターラビットをクライム映画として解釈することの是非はともかく。

2022年

proxia.hateblo.jp

1.『戦争と女の顔』(カンテミール・バラーゴフ監督、ロシア)【ランク外】

2.『アンビュランス』(マイケル・ベイ監督、アメリカ)【51位】

3.『ブラック・フォン』(スコット・デリクソン監督、アメリカ)【46位】

4.『NOPE』(ジョーダン・ピール監督、アメリカ)【6位】☆

5.『ニトラム NITRAM』(ジャスティン・カーゼル監督、オーストラリア)【83位】

6.『TITANE』(ジュリア・デクルノー監督、フランス)【22位】

7.『アフター・ヤン』(コゴナダ監督、アメリカ)【43位】

8.『リコリスピザ』(ポール・トーマス・アンダーソン監督、アメリカ)【19位】☆

9.『ヘルドッグス』(原田眞人監督、日本)【77位】

10.『アポロ10 1/2:宇宙時代のアドベンチャー』(リチャード・リンクレイター監督、アメリカ)【ランク外】

・この年いちばん記憶している映画はランキングには入っていません。『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』を観たとき、わたしは自分が信じていた映画というメディアが完膚なきまでに崩れ去ってしまうのではないかと恐懼しました。そして、逆にそのことに胸がときめきもしました。2020、21年と映画産業が壊滅的な危機を迎えていた境にあって、ああいう(わたしの眼には)むちゃくちゃな作品が現れたとき、黙示の日の兆しに見えたのかもしれません。

しかし、結局のところ、映画はおもっていたよりヤワではなかったようです。いくつかの抜本的かつ不可逆な変化を経つつも、産業としての映画はとりあえず生き延び、ある程度までは以前の状態に復している。がっかりです。けっきょくのところ、ポール・トーマス・アンダーソンの言うように、「スーパーヒーローが映画をダメにしたと憂う」のは単なる流行り病にすぎない。*11

では、ここが千年王国なのでしょうか? そうはおもえません。わたしは生まれたときから終末論者です。毎日、どこかから軋む音が聞いて生きていたきた。これがあと十年でも今の形で保つとは到底おもえない。でも、最期の日とは七つの封印が順に解かれて四騎士が飛び出してくるようなものではおそらくないのでしょう。T・S・エリオットのいうように*12、世界の終わりとはすすり泣くようにしてやってくるものです。劇的ではなく、惨めに、ゆっくりと。

・マイケル・ベイの『アンビュランス』が二位になっているのは前年の『キャッシュトラック』とまったくおなじ理由からです。ベイ作品が自分の年間ベストリストに入ってくるようになるなど、それこそ十年前には想像もしていませんでした。こうした奇妙にねじれた感動を得られるのも、継続してベストリストを作り続けているものだけが享受できる特権です。

「十年前には想像もしてなかった監督がランクインしてくる」でいえば原田眞人も該当します。

あの『日本のいちばん長い日』を阿南陸相のホームドラマとして再解釈するというミステリアスな大事故をやらかしたような監督が、よくもまあ。『ヘルドッグス』は完全に韓国ノワールのパクリなんですが、気合の入れ方がダンチ。イヌの出てこないイヌ映画としても最高です。

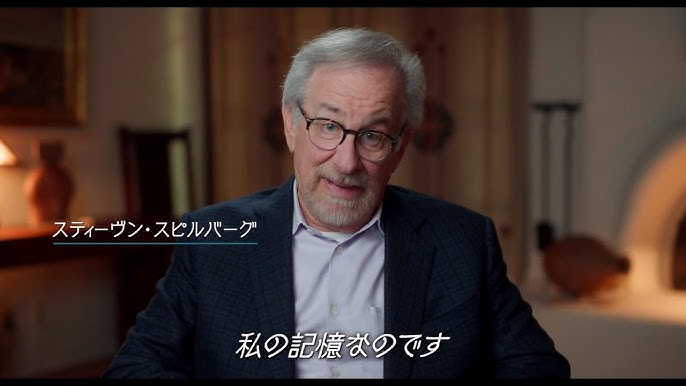

・10位に入っているリンクレイターの『アポロ』に代表される「ベテラン名監督の自伝的映画」はこの前後からきゅうに流行りはじめた気がします。スピルバーグ、ジェームズ・グレイ、サム・メンデス、今年だとアルノー・デプレシャン……だいたいは素朴なノスタルジーと映画讃歌なのですが、自らのヤバさを自覚してそれを「演出」してくるスピルバーグはやはり抜けている。

・この年は+10を選べるほど面子がそろいませんでした。メンションしてるのは、『ギレルモ・デル・トロのピノッキオ』(ギレルモ・デル・トロ監督)、『不都合な理想の夫婦』(ショーン・ダーキン監督)、『アンネ・フランクと旅する日記』(アリ・フォルマン監督)、『さがす』(片山慎三監督)、『スティルウォーター』(トム・マッカーシー監督)、『ミセス・ハリス、パリに行く』(アンソニー・ファビアン監督)、『ルイス・ウェイン 生涯愛した妻とネコ』(ウィル・シャープ監督)、『ザ・メニュー』(マーク・マイロッド監督)、『カモンカモン』(マイク・ミルズ監督)、『英雄の証明』(アスガー・ファルハディ監督)、『ナイトメア・アリー』(ギレルモ・デル・トロ監督)☆あたり。あら、意外に粒ぞろいですね。

・過小評価されてる映画は?:『ブラック・フォン』。ジュブナイルホラーとして近年最高クラスの傑作。ホラーだけではなくてジュブナイルでもあるということを忘れていない。でも、2ってなにやるんだろ。

2023年

proxia.hateblo.jp

1.『オオカミの家』(クリストバル・レオン&ホアキン・コシーニャ監督、チリ)【61位】

2.『兎たちの暴走』(シェン・ユー監督、中国)【ランク外】

3.『レッド・ロケット』(ショーン・ベイカー監督、米)【59位】

4.『ベネデッタ』(ポール・ヴァーホーヴェン監督、仏)【35位】

5.『ミッション・インポッシブル:デッドレコニング PART ONE』(クリストファー・マッカリー監督、米)【24位】

6.『イニシェリン島の精霊』(マーティン・マクドナー監督、英)【16位】☆

7.『マイ・エレメント』(ピーター・ソーン監督、米)【34位】

8.『ファースト・カウ』(ケリー・ライカート監督、米)【64位】

9.『北極百貨店のコンシェルジュさん』(板津匡覧監督、日)【95位】

10.『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』(ダニエルズ監督、米)【9位】★

・ストライキの年です。毎年アニメ映画が一〜三作はベスト10に入ってくるのですが、1位になったのは初めてですね。映画というのは空間を撮るわけで、そのうちには空間に宿る不吉さも含まれる。そうした映画空間の不吉さ(もっといえばストップモーションアニメが本来もっているぎこちなさがあたえる動作の不連続の不穏さ)が、インターネットにおけるリミナルスペース的な美学と結びつくようになったのはいつからでしょう。あるいは最初からむすびついていたのかもしれませんが、自分のなかではっきりとテイストとして形をなしたのはこの頃だったとおもいます。

今年のベストにはおそらく『スキナマリンク』が入ってくるでしょうが、いつのころから、わたしは悪夢を好むようになりました。静かな悪夢のような映画を。たぶん、このあとの世界は、命のない異形の空間がずっと無限に生起しつづけるような場所になるという予感があるから。

・人間というのはどうにかして生きていくんだな、という年である気がします。『レッド・ロケット』や『ベネデッタ』はほんとうにそう。『EEAAO』もそう。『イニシェリン島』や『ファースト・カウ』、『ミッション・インポッシブル』でさえそう。

・+10枠は、11.『Pearl/パール』(タイ・ウエスト監督)、11.『スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース』(ホアキン・ドス・サントス&ケンプ・パワーズ&ジャスティン・K・トンプソン監督、アメリカ)、12.『イノセンツ』(エスキル・フォクト監督、ノルウェー・スウェーデン・デンマーク・フィンランド)、13.『ボーンズ・アンド・オール』(ルカ・グァダニーノ監督、アメリカ)、14.『ザ・キラー』(デイヴィッド・フィンチャー監督、アメリカ)、15.『エリザベート1878』(マリー・クロイツァー監督、オーストリア)、16.『フェイブルマンズ』(スティーブン・スピルバーグ監督、アメリカ)、17.『EO』(イェジー・スコリモフスキ監督、ポーランド・イタリア)、18.『ジョン・ウィック:コンセクエンス』(チャド・スタエルスキ監督、アメリカ)、19.『BAD LANDS』(原田眞人監督、日本)、20.『ロー・タイド』(ケビン・マクマリン監督、アメリカ)

・11位がふたつあるやんけ。同率とかとかではなく、ミスだと思います。

・『ジョン・ウィック』はちょうど2014年にはじまったシリーズなんですが、2作目の『チャプター2』(2017)以降は、『パラベラム』(2019)、そして『コンセクエンス』(2023)とコンスタントに20選以内に数えられています。ここ十年でもっとも伴走した感のあるシリーズかもしれません。

・過小評価されてる映画は?:特におもいつかない。

2024年

proxia.hateblo.jp

1.『I Saw the TV Glow』(ジェーン・シェーンブルン監督、米)【ランク外(未公開)】

2.『ソウルの春』(キム・ソンス監督、韓国)【18位】

3.『ゴッドランド/GODLAND』(フリーヌル・パルマソン監督、アイスランド)【ランク外】

4.『アイアン・クロー』(ショーン・ダーキン監督、米)【30位】

5.『ドリーム・シナリオ』(クリストファー・ボルグリ監督、米)【ランク外】

6.『チャレンジャーズ』(ルカ・グァダニーノ監督、米)【19位】

7.『きみの色』(山田尚子監督、日)【34位】

8.『ヒット・マン』(リチャード・リンクレイター監督、米)【ランク外】

9.『ゴジラ×コング 新たなる帝国』(アダム・ウィンガード監督、米)【33位】

10.『Talk to Me/トーク・トゥー・ミー』(ダニー&マイケル・フィリッポウ監督、オーストラリア)【前年度65位】

・年々自分のセレクションの一貫性というものがわからなくなっていくのですが、まあ、しかし、この年は今までの欲望の詰め合わせなのかもしれません。悪夢が見たい、という点で『I Saw the TV Glow』は『オオカミの家』の気分をひきずっています。『キャッシュトラック』や『アンビュランス』的なやけっぱちさは『ゴジラ×コング』がね。

・作っておいてそうそうなんですが、5と6は逆だろという気がする。

・ネット投票との一致の乖離は23年の方が激しいのですけれど、この年はついになんだかんだこれまでひとつはあったネットランキングベスト10内の作品がこちらもベスト10に入らなくなりました。これまで共通でベスト10入りしていた作品は『プロミシング・ヤング・ウーマン』『ストーリー・オブ・マイライフ』『ジョジョ・ラビット』『NOPE』などといった、要するに「アカデミー賞ウケして話題になった」系列の作品。自分の好みの変化というよりは、ネット投票において邦画が強くなってきているせいだとおもいます。そして邦画優勢傾向はネット外の現実でもある。

・+10枠は11.『恋するプリテンダー』(ウィル・グラック監督)、12.『夜明けのすべて』(三宅唱監督)、13.『トラップ』(M・ナイト・シャマラン監督)、14.『ホールド・オーバーズ 置いてけぼりのホリディ』(アレクサンダー・ペイン監督)、15.『化け猫あんずちゃん』(山下敦弘監督)、16.『ぼくのお日さま』(奥山大史監督)、17.『シビル・ウォー』(アレックス・ガーランド監督)、18.『システム・クラッシャー』(ノラ・フィングシャイト監督)、19.『オーメン:ザ・ファースト』(アルカシャ・スティーブンソン監督)、20.『どうすればよかったか?』(藤野知明監督)

・とにかくまあ、グレン・パウエルの年でした。

・『レベル・リッジ』が入っていないのは単に去年の時点で観られていなかったからです。

・過小評価されてる映画は?:特になし。シャマランは常に過小評価されているといえる気がするし、今ぐらいが妥当という気がするといえばそんな気もする。

ここ10年の監督10人

・「ここ10年」で個人的に際立っていた監督を取り上げます。あくまで個人的な感覚によるものなので、映画史的、産業的、インターネット的に取り上げられるべきひとたちが入っているとはかぎりません。完全な趣味でもありません。若手を顕彰する場でもありません。*13

(カッコ内は当該期間中の監督作。自分のランキングに含まれなかったものも含む)

ポール・トーマス・アンダーソン(『インヒアレント・ヴァイス』、『ファントム・スレッド』、『リコリス・ピザ』)

ポール・トーマス・アンダーソンのキャリアはもちろん90年代からはじまっているのでまったく「ここ十年」感はないでしょうが、そんななかでも『インヒアレント・ヴァイス』と『ファントム・スレッド』は個人的に大事な作品といいますか、やはりここ十年で真っ先に挙がるタイトルです。

ここ十年のPTAは『ザ・マスター』(2013)までの「父と子」テーマにひとくぎりつけた一方で、1950〜70年代を舞台に置く傾向に拍車がかかりました。PTA自身は1970年生ですから、ほとんど体験したことのない時代です。それは彼を映像の世界に引き入れたテレビ司会者の父アーニー・アンダーソン*14の残り香のせいでもある。彼はキャリアのわりに乏しいインタビューでたびたび自認しているように、「自分の身近な事柄」からしか映画を組み立てない作家です。どんなに壮大に見えても、どんなにクラシカルに見えても、どんなに多彩な人物が出てきているように見えても、彼の映画の主題となるのはつねに個人同士の関係なのです。つまりは、彼の映画で描かれているものは極めてパーソナルなものであるはずなのに、なぜか他のどんなものよりも包括的で普遍的なものに見えてしまう。

そうした20世紀アメリカ的な磁力をなんと呼ぶか。パラノイアです。PTAの次回作が文学方面でのアメリカン・パラノイアを代表する作家であるピンチョンの脚色(それも『インヒアレント・ヴァイス』に続いて二回目)であるのは、偶然ではないでしょう。

濱口竜介(『ハッピアワー』、『寝ても覚めても』、『スパイの妻』(脚本)、『ドライブ・マイ・カー』、『偶然と想像』、『悪は存在しない』)

『ハッピアワー』を観たのは今は亡き立誠シネマ(今はホテルになっている)で、休憩時間とかあった気がする。特に思い出というほどのエピソディックな話もないんですが、立誠で観た映画というとこれ以外に思い出せない。

蓮實重彥がエラかったのはフィルムメーカーを育て上げたことで、その教え子たちからさらに濱口竜介や三宅唱が生まれた。もちろんかれらの功績は単線的な系譜のみに還元できないわけですが、しかしいけ好かない日本的なシステムをまったく無視しては語れないところでもある。

それはともかくとして、濱口はコメディがうまい。スケッチに徹した『偶然と想像』はいうまでもないとして、かなりむちゃくちゃな撮り方をしているはずの『悪は存在しない』が瓦解しなかったのは時折挟まる皮肉な笑いのおかげなのだとおもいます。ロメール的というか、過剰にスタイリッシュなのだから、多少おかしみがあるくらいでちょうどいい。

ルカ・グァダニーノ(『胸騒ぎのシチリア』、『君の名前で僕を呼んで』、『サスペリア』、『ボーンズ・アンド・オール』、『チャレンジャーズ』、『We are who we are』)

『君の名前で僕を呼んで』のオープニングクレジットが「ハレルヤ・ジャンクション」ではじまったときに何かが変わる予感がして、ときめきました。それから、ずっとグァダニーノは最高の作品を世に送りつづけています。この前、「グァダニーノって一作ごとにアタリとハズレを繰り返すよね」という発言をみかけたのですが、そうした紋切型に安住して評価した気になっているのでは、日本では永久にキャンプさを消費されつづけるだけのバズ・ラーマン二号になってしまう感じがする。ラーマンにしろグァダニーノにしろ本人が楽しくてリクエストに応えたマッシブさをお出ししているところはあるにしろ。

肉、皮膚、老いと別れの感傷、陽光、窃視、光の波のきらめき、それらすべてひっくるめてグァダニーノです。『クィア』もそれらでできていました。わたしたちが彼を見誤ることはありません。

マイク・ミルズ(『20センチュリー・ウーマン』『カモンカモン』)

スタイリストという点で際立っていますね。映画というのはスタイリッシュであればあるほどよい。『20センチュリー・ウーマン』にしろ『カモンカモン』にしろ、子どもというフラジャイルな存在をメインに据えつつも、実はそこで描かれているのは大人のフラジャイルさ。どちらか一方を描く作品はいくらでもありますが、そのどちらもを地続きにひとつのフィルムに収められる感性とテクは稀少です。

ショーン・ベイカー(『タンジェリン』、『フロリダ・プロジェクト』、『レッド・ロケット』)

気がついたら『アノーラ』でアカデミー賞を獲っていた。元ヤク中でここまで出世したおっさんは火星じゃない方のバロウズくらいじゃないでしょうか(『クィア』を観たばかりの安直な連想)。

キャリア的には2000年から撮り続けていたショーン・ベイカーですが、一般に(そしてわたしに)認知されるようになったのは2015年の『タンジェリン』からです。まさに「ここ十年」で出てきたの監督のひとりといえるでしょう。

『タンジェリン』はWikipediaなどでは日本公開が「2017年」ということになっておりますけれど、それはシアトリカルな話であり、先出しは2016年のNetflixです。ちょうどNetflixが次世代の映画を生み出すプラットフォームとして見られていた時期で(いまや見る影もありませんが)、作品自体iPhone5Sで全編撮影されたという話題性もあいまって、これからのインディー感をビンビンに出していましたね。

proxia.hateblo.jp

(当時の感想記事)

そこから次の『フロリダ・プロジェクト』でハネると、あとは早かった。『アノーラ』で今年のオスカー監督です。以前のテイストをさほど失わないままここまで来てしまった、というところの今のアメリカ映画の潮流が見えるというか、よくいえばインディーをメインストリームをうまく取り込んだ、悪くいえばインディーがメインストリームにうまく取り込まれてしまった。

まあ、あの軽薄な気だるさをハリウッドが容認するようになったのはよいことだとはおもいます。

**ノア・バームバック&グレタ・ガーウィグ(『ヤング・アダルト・ニューヨーク』、『ミストレス・アメリカ』、『デ・パルマ』、『マイヤーウィッツ家の人々[改訂版]』、『マリッジ・ストーリー』、『ホワイト・ノイズ』、『レディ・バード』、『ストーリー・オブ・マイ・ライフ わたしの若草物語』、『バービー』)

proxia.hateblo.jp

で、アメリカのインディーから大メジャーにのしあがったといえば、グレタ・ガーウィグなわけですよ。かつて、マンブルコアの女王と呼ばれたガーウィグが、ジョー・スワンバーグのミューズからバームバックのミューズとなり*15、その才気でもって監督としてオスカーやボックスオフィスを席巻するまでになった。痛快なサクセスストーリーです。

で、ウェス・アンダーソン一派としてぶいぶいをいわせつつ、いつのまにかニューヨーク派をウディ・アレンから簒奪したバームバック。もちろん、日本で名を売ったのは05年の『イカとクジラ』からだったわけですが、映画監督してもう一段階上のステージにいった感触があったのはやはり『フランシス・ハ』、すなわちガーウィグとの出会いから(精確にはガーウィグのバームバック作品初出演はその前作の『グリーンバーグ』)で、そこからはもともとの得意分野だったアメリカ中流家庭の機能不全という古めかしいテーマをなんとか再生して『マリッジ・ストーリー』まで強引にもっていった。さすがに次の『ホワイト・ノイズ』(個人的にはきらいではありません)では、行き詰りを見せた感はありますが、10年代にはとっくに失効していたというか優先順位がガタ落ちしていたテーマを保たせつづけたのはすさまじい。

正直な感触として、かれらは2025年までのフィルムメーカーという気がしないでもありません。『バービー』でパテルを戯画化してある程度チクリとした批評を混ぜ込みつつもそれはあくまで「チクリ」程度のものであり、問題含みのルース・ハンドラーやトイ帝国としてのパテルにまで鼻を突っ込むことはしなかった。そうしたバランス感覚はある程度以上の大きなヤマでやっていく分には必要なもので、それはガーウィグが『バービー』で急に妥協を迫られた一時的な産物ではなく、各ステージで求められることにしなやかに適応してきた彼女の本性によるところが大きいのではないかとおもいます。ガーウィグはこれからバームバックなしに一線級のヒットメーカーとしてやっていけそうですが、でもそれはわたしの趣味にはならなそう。

バームバックのほうはいえば、それこそウディ・アレン化していきそうというか、なんかそこそこの映画を継続的に撮ってそこそこやっていき、たまに『ブルージャスミン』みたいな単発の話題作を出す人になりそう。どちらもそうなってほしいかといえば、なってほしくはない。

ジェレミー・ソルニエ(『ブルー・リベンジ』[日本公開15年]、『グリーン・ルーム』、『ホールド・ザ・ダーク』、『レベル・リッジ』)

ニコラス・ウィンディング・レフンがいつのまにか20分ごとに死ぬ男となり、ベン・ウィートリーが煮え切らないままいつのまにか『レベッカ』やら『MEG2』やらの謎企画に手を出すようになり、ミヒャイル・R・ロスカムが映画撮らなくなったとおもったらいつのまにかルヘインに便利使い*16されるようになり、なんかテイラー・シェリダンがいつのまにか一人勝ちって勢いになっていたこの十年の不穏クライムスリラー界(そんな界隈はない)において、ソルニエは決しても常に孤高と最高を更新し続けてきました。

やってることとしては「一線を超えてしまった暴力の制御不能さ」という大して稀でもないオブセッションだとおもうのですが、その作家的テーマを愚直に磨き続けて『レベル・リッジ』の域までたどりついてしまった。その根性を讃えるべきです。良くも悪くもしなやかな適応力が求められるアメリカの映画界において、もはやNetflixの唱える作家主義など誰も信じなくなった2025年において、まるでなにかの警告のように変わらぬ不穏さを保ち続けるソルニエは信頼と信仰に値する監督です。

山田尚子(『映画 聲の形』、『リズと青い鳥』、『平家物語』、「彼が奏でるふたりの調べ」、「Garden of Remembrance」、『きみの色』)

信仰といえば山尚です。その苛烈さはやわらかいルックに反して、ときに息苦しいほどです。何度も繰り返し述べてきたことですが、山田尚子の特異さは今ある世界の美しさ、その肯定に尽きます。それは怠惰な現状肯定でも、軟弱な現実逃避でもありません。規範ですらない。山尚世界における絶対の真理であり、掴み取って世界を革命へと導くものなのです。

だから、山尚の映画では視ること、見上げることが深く刻印されている。そのアクションを細かく何度も繰り返すことで、高みへと昇っていく。

この芯が通っているからこそ、山尚は起伏のないパーソナルな学生バンドものの『きみの色』から残酷歴史絵巻の『平家物語』までを継ぎ目なく己のフィルモグラフィーに継げる。

作家とは、(実態や本人の内心はどうあれ)、傍目から見て一貫しているように見える力のことです。多動症的な微震に覆い尽くされつつある昨今、いかなるのメディアのどんなジャンルを見渡しても、ここまで透徹した作家性=一貫性を維持している創作者もなかなかいない。*17

proxia.hateblo.jp

ウィル・グラック(『ピーター・ラビット』、『ピーター・ラビット2 バーナバスの誘惑』、『恋するプリテンダー』)

死に抗うひとは高貴です*18。ジェイムズ・ワンやマイク・フラナガンはホラーというジャンルの死に、かたや映画で、かたやドラマで向き合っています(両者とも、ももちろんここ十年で最重要なプレイヤーのうちに入ります。特にNetflixから活路を切り開いたS・キングおたくのフラナガン)。あらゆるジャンルムービーはハリウッドが中規模予算の映画制作を見捨てたときにまるごと虐殺されたのですが、そのうちのひとつがロマンティック・コメディです。90-2000年代にかけて隆盛を誇ったこのジャンルは2010年代から劇場での公開数とボックスオフィスでの存在感が減少していきました*19。代わりにジャンルの中心はストリーミングへと移り(ちなみに今年公開の『ブリジット・ジョーンズの日記』の最新作は日本や英国でこそ劇場公開されましたが、アメリカでは配信リリースでした)、それなりに逞しく生き延びているわけですが、しかしウィル・グラックはあえて2024年にロマコメを大々的にスクリーンにかけた。それが『恋するプリテンダー』でした。

『小悪魔はなぜモテる?!』(2010)でホーソーンの『緋文字』を引用したように、グラックは『恋プリ』でもシェイクスピアの『空騒ぎ』を下敷きに描きます。これはスノビズムなどでは断じてない。グラックがいうように、ロマコメのクリシェはシェイクスピアに由来しているのです。400年続いてきたフレームにはそれなりに信頼すべき強靭さが具わっている。それはあらゆるジャンル、あらゆる物語にもいえます。古典の再訪がいつも新鮮なのは、それが現在にいたるまでの作品群と地続きだからです。

グラックはそうした古典の強度と戯れ方を知っている。『ピーター・ラビット』を映画化するときにはクライムものと合わせ、それでいてなおギリギリで『ピーター・ラビット』(原作は原作で独特のブルータルさがある)を成り立たせたりもします。英国からやってきたピーター・ラビットに対して、いかにもアメリカ人的なアダプテーションをほどこす。本性としてそう、というよりも、そのようにふるまっている。このバランス感覚は稀有。

リチャード・リンクレイター(『エブリバディ・ウォンツ・サム!! 世界はボクらの手の中に』、『リチャード・リンクレイター 職業:映画監督』、『30年後の同窓会』、『バーナデット ママは行方不明』、『アポロ10号1/2 宇宙時代のアドベンチャー』、『ヒットマン』)

「ここ十年」で大した仕事をした大御所勢としてはスピルバーグでもリドリー・スコットでもよかったですわけですが、まあしかし、リチャード・リンクレイターでしょう。「ここ十年」のリンクレイターといえば、「ビフォア」シリーズを終え、『6才のボクが大人になるまで』で2015年のオスカーに肉薄するところから始まります。キャリア後半の開始した時期といってもよいでしょう。ナチュラルでドキュメンタリックな作劇と人工的で実験的手な法の混在した前半期から、輪をかけて奇妙になっていった。作品単体としてはうまくいったりうまくいかなったりしているわけですが、総体としてはなんだかここ十年で最も重要な試みをしている監督に見えてしまう。

テキサスというのはアメリカ映画にとって不思議な土地です。古くはキング・ヴィダーを輩出し、テイラー・シェリダンやロバート・ロドリゲスといったいかにもな監督を出す一方で、ウェス・アンダーソン、テレンス・マリック、ジャスティン・シャミエン、トレイ・エドワード・シュルツ、アルフォンソ・ゴメス=レホン、デイヴィッド・ローリー、トム・フォードといった*20「シャレた映画」を撮る監督を絶えず育んでいます。マリック、シュルツ、ローリーあたりはまだ南部っぽい香りを残していますが、トム・フォードとウェス・アンダーソンはいかにもロンドンやパリからやって来ましたみたいなツラをしている。

そんななか、州内でも唯一民主党が勢力を誇っているリベラルなオースティンを拠点として、「鷹揚・明朗」という南部/「思弁的・ヒッピー的」という60年代リベラルのそれぞれポジティブな面だけを往還しながら映画を取り続ける、「気の良いアンちゃん」リンクレイターはもっとも面妖なテキサス人であり、クリエイターの永遠の課題である「いかにアウトサイダー(=ユニーク)になるか」を衒いなく嫌味なく実現しつづけているといえるでしょう。

10年のベスト10

『インヒアレント・ヴァイス』(ポール・トーマス・アンダーソン)

『20センチュリー・ウーマン』(マイク・ミルズ)

『リズと青い鳥』(山田尚子)

『エブリバディ・ウォンツ・サム!!』(リチャード・リンクレイター)

『オオカミの家』(クリストバル・レオン&ホアキン・コシーニャ)

『ズートピア』(バイロン・ハワード&リチャード・リッチ)

『パディントン2』(ポール・キング)

『サスペリア』(ルカ・グァダニーノ)

『寝ても覚めても』(濱口竜介)

『セッション』(デイミアン・チャゼル)

・年々、なにかが失われていっている気がします。それは時間であったり情熱であったり体力であったり。特に2020年以降は「自分は、もう映画を観(られ)なくなるのではないか」とおもう瞬間が何度もありました。*21そんな泥めいた経験を通じて、ひとつわかったことがあります。自分はとりあえずは映画を観続けている、ということです。かつてほど映画について書かなくなるにしろ、かつてほど映画について想わなくなるにしろ、わたしはこれからも映画を観ていくのでしょう。おそらくは。たぶん。まあ、多少は観なくなっていったりするかもね。

*1:U-NEXTがよくわかんないけど07年?

*2:最近は低調

*3:ポスト『ブレイキング・バッド』『ゲーム・オブ・スローンズ』『ザ・ワイヤー』期ともいう。2010-20年代のアメリカ映画を語るうえでドラマを無視するのは不健全の極みでしょう。たとえば、MCU映画にしたってその中興の祖であるルッソ兄弟について『コミ・カレ!』を無視することなどありえない。あるいは明確に映画界入りを拒否している『ストレンジャー・シングス』のダファー・ブラザーズのように、映画とは別の極にあって映画からは切り離せないものとも捉えなければいけない。ドラマはネット配信サービスによって確実に加速しました。そして、どこへ向かっているのかはいまだにだれもわかりません

*4:ビデオゲーム原作映画のフェイズの変化、韓国系コンテンツの伸長、日本アニメコンテンツの伸長と統合、2000年代から急拡大した中国市場が世界第二位のマーケットとして地場を(紆余曲折ありながらも)固める、2000年代から顕著だった日本市場における洋画の低調傾向に拍車がかかる。

*5:ちなみに私はこれまで投票したことはありません。

*6:カリフォルニアの光線を覚えている数少ない監督にはショーン・ベイカーがいます。しかし、『アノーラ』はニューヨークが舞台でした

*7:ティルダムは今はSFドラマの『サイロ』とかで監督やっているらしい

*8:理由はといえば、ラセターが抜けたからとしかおもわれない。たかだかスタジオ・エグゼクティブがいたりいなかったりするくらいでここまで変わるわけもなく、ラセターが移籍先のブルースカイ・スタジオで瞠目すべき作品を送り出せているかといえばそうではないので、理屈の上ではまったくつじつまが合わないのですが、タイミング的にはそれ以外に考えられない。けっきょく、観衆が愛するのはラセターであり、スピルバーグであり、ルーカスであり、キャプラであるのではないか。そう思います。

*9:主演のアンセル・エルゴートもきなくさい話があった

*10:どちらも良い映画ですよ

*11:https://www.newyorker.com/culture/the-new-yorker-interview/paul-thomas-anderson-on-what-makes-a-movie-great

*12:あるいはゴダールのインタビューに答えたブレッソンがいうように、映画はテレビの隆盛などととは関係なく日一日とかつての形態から遠ざかっていく

*13:「映画は集団制作物であり、監督というのは観客のおもうほど重要な役割を占めてはいない」とする言説があります。ある程度は正しい。しかし、最終的に映画のカラーとテイストとクオリティの責任が帰せられるポジションであるのは変わりありませんし、なにより人類は集団制作物の玄妙な力学を逐一把握できるほどの知的キャパシティはない。少なくとも、このような読み捨てられることを前提とした日常の読み物としての場ではそうです。だから、わたしたちは「監督」を必要とする。そこに「作家」があるからではない。認知に限界のあるわたしたちが物事をそれでも把握するフリをするために要るのです。

*14:50年代から90年代にかけてテレビ業界で主に司会として活躍した。特に60年代でオハイオのいくつかの子供向け番組でGhoulardiというペルソナを演じてローカルスターとなり、グーラルディはPTAの制作会社の名前にも採られている

*15:デイヴィッド・ロバート・ミッチェル監督の『アメリカン・スリープオーバー』のころには、新人監督にとって「カメオ出演してくれる隣の頼れるお姉さん」みたいなポジションになっていた

*17:そして、映画とはなぜか脚本に別の人物がクレジットされていたとしても監督のフィルモグラフィにフレームを与えてしまう不思議なアートフォームです。その幻想なしでは、なにも語ることができない。

*18:ジェシー・アームストロングの『マウンテンヘッド』を観た今は、文の前に「自分でないもののの」と付け加えねばなりませんね。

*19:前出のロイターの記事によれば、2020年代の興収ランキングで上位にランクインしたロマコメ映画は『クレイジー・リッチ!』だけです

*20:「マンブルコアの帝王」アンドリュー・バジャルスキーもテキサス出身です

*21:最近の記事を読み返しているとディズニーの実写リメイクへの文句ばかりだな……とおもう。

![作家主義[新装改訂版] 映画の父たちに聞く 作家主義[新装改訂版] 映画の父たちに聞く](https://m.media-amazon.com/images/I/419CK23UAxL._SL500_.jpg)