小柄な少年や下手くそや臆病者がゴールキーパーになり、両側に二十人から十五人ずつゴールラインの幅いっぱいに広がって立たされた。「怖じ気づいた」プレイをしたり、頑張りが足りないとみなされるとすぐゴールラインに追いやられ、その試合中はもちろん、その後も長い間フィールドに戻ってこられなかった。

オンライン対戦ゲームをあまりやらない。

特に複数人でチームを組んでやるものは。まともに遊んだことがあるのは『APEX LEGENDS』、『スプラトゥーン』の2と3くらいだろうか。その乏しい経験からいうのなら、オンラインのCOOP、それもチーム対戦ゲームのプレイヤーはおそろしい。

その印象は主にSteamのレビュー欄とTwitterの見知らぬひとたちのツイートによって形成されたものだ。かれらは「野良」を憎む。なぜなら、かれらは自分だけは完璧なプレイングをキメているのに、「野良」どもはその努力を台無しにし、連携への理解せず、和を乱し、チームを惨敗へと追いこむ。真の敵は敵チームではなく、味方の「野良」である。「野良」の多くは中国人ないし韓国人であるけれども、まれに日本人だ。「野良」を憎むプレイヤーたちは、ゲームの購入を考えているひとびとに向けて「チームを組むときはボイスチャットの可能な、戦術を熟知した知り合いとやろう。野良とはやるな」と呼びかける。そうしないと、そのゲームの楽しさは味わえないのだ、と。

つまりは、こうだ。「野良」は下手くそである。「野良」とは他者である。「野良」は害悪であり、その存在はゲームの価値を貶める。

そして、「野良」とはわたしのことだ。

『REMATCH』はオンラインサッカーゲームだ。プレイヤーひとりにつき選手ひとりの操作を担当し、5対5*2に分かれて6分間戦う。ファウルはなし。オフサイドもなし。タッチラインなし。ゴール以外のアウトオブプレーは存在しない。

細かいところではゴールごとにポジションの初期配置が変わる、攻撃時の操作には特にエイムを要求されるためにTPSっぽい、とかあるのだけれど、まあだいたいそんなところだ。難しいところはなにもない。だいたい、あなたの想像するとおりのゲームが出てくる。

そして、あなたの想像するとおりのプレイヤーたちと出会うことになる。

ぜったいにパスを出そうとしないチームメイト。ゴール前に張り付いて、なにがなんでもハーフラインから手前に戻ろうとしないチームメイト×4。ボールを要求するエモートをやかましいくらい連発するくせに実際ボールを渡すとすぐにロストするチームメイト。コールドゲーム寸前になるとやる気を失って自陣のゴールにボールを蹴り込むチームメイト。回線を切断するチームメイト。あらゆる点で自チームより優れている敵チーム。

あなたは最初、ランクをすこしあげるだけでこうした魑魅魍魎たちのるつぼから抜け出すことができるとおもうかもしれない。ランクマッチなのだから、同ランク帯、あるいは近いランク同士でマッチングするものだろうと。そうではない。仮に最高ランクに到達したとしても、ランクマで最低ランク帯のプレイヤーとマッチングすることは大いにありえる。そういう仕様だ。しかも相手チームや味方チームの構成メンバーがどうであれ、勝ち負けで増減するランクポイントは変わらない。勝ったらプラス20ポイント。負ければマイナス20ポイント。格下や格上という概念はない。そういう仕様だ。どちらかのチームから脱落者がでて数的不利(5人しかいない試合ではひとりの欠員が致命的な不利を生む)をこうむったとしても、負ければマイナス20ポイント。そういう仕様だ。

察しのよい読者にはもうおわかりかもしれない。こんな闇鍋において、フレンドたちで固定したチームを組まず、ソロで、「野良」でランクマッチに挑むというのが、どういうことか。

数時間遊ぶうち、奇妙なジレンマに取り憑かれていく。自分がMVPクラスの活躍をした試合にかぎって負け、自分が最低の貢献しかできなかった試合で勝つ。数十時間後、いまだにゴールド帯(下から三番目のランク帯)でもがき苦しんでいる頭にこんな想いがもたげる。

自分は、味方にとって不要なプレイヤーではないのか。

シュートは外す。パスはミスる。タックルは交わされる。気がつけば、だれもあなたにボールをよこさない。

不要どころか、害悪ですらあるのではないか。

味方の「ナイス!」エモートが皮肉のように聞こえ始める。ネットに溢れる「野良」への罵詈雑言がすべてあなたを指しているように見えだす。有名な高ランク帯実況者が配信で「この味方は使える」「この味方は使えない」と試合中に選り分けている姿を見るたび、自分はきっと後者にカテゴライズされるのだと泣いてしまう。

ポジションが次第に後退していく。いつしか、ゴール前に出なくなる。それは単に多くの試合で他のチームメイトたちが守備をしないためでもあるが、なにより自分が臆病なためでもある。

拠り所になるのは子どものころの記憶だ。けっして、アスリートとはみなされなかったあの日、休み時間のミニサッカーで仕方なしに「あまりのポジション」であるゴールキーパーを任された。そこであろうことか、好セーブを連発し、一夜にして学年一のゴールキーパーと称えられるようになった、あの甘美な成功体験。

そうやって、最終的に後じさりつづけた足はゴールラインの手前へ行き着く。最後方からならすべてが見え、おもいがけない瞬間におもいがけない方向からボールが飛んでくることもあまりない。99人が決められる決定機を外してしまう例外的な100人目となることもない。

ゴールマウスは臆病者にとっての最後の砦、やさしい繭だ。

人種としてのゴールキーパーに着目した奇妙な名著、ジョナサン・ウィルソンの『孤高の守護神 ゴールキーパー進化論』にはこうある。

ゴールキーパーは得てして内向的で、過ぎたことをくよくよと思い悩み、なぜ自分のせいではないのに自分だけがこんなに酷い目に遭うのかと悩む。常にマイナス思考で最悪の事態ばかり想像する暗い人間がゴールキーパーになろうとするのか、それともゴールキーパーというポジションが人をそんな人間に変えてしまうのか?

ペーター・ハントケのデビュー小説『不安』を映画化したヴィム・ヴェンダース監督の『ゴールキーパーの不安』では、かならずしもサッカーが主題とはいいがたいプロットにもかかわらず、そうしたキーパーの性情が的確に撮らえられている。冒頭でいかにも憂鬱そうな顔つきのキーパー、ブロッホ(アーサー・ブラス)が試合中に暇を持て余してゴール裏でグローブをつけ直したのち、ゴールマウスに戻ると、「オフサイド!」という味方の抗議の直後に画面外からボールが飛んでくる。ブロッホは微動だにできずに得点をゆるす。ブロッホの憮然とした表情。それは、わたしたちが「サッカー」と聞いてイメージする歓喜や興奮の顔からは隔絶している。かれはサッカー選手らしくない。

ゴールキーパーはそもそもサッカー選手の定義から外れる運命にある。ゴールというゲームの目的であり快楽を妨げるという点で、ゴールキーパーは本質的にアンチ・フットボーラーだともいう*3。

だからだろうか、サッカー草創期のゴールキーパーたちは魅力的な反逆者が多かった。

たとえば、一八九〇年代から一九〇〇年代にかけて活躍した名ゴールキーパー、ウィリアム・フォルク。かれは「マンモス」とも形容される巨躯で知られ、一時は体重が百八十キロ近くにも達したというが、動きは誰より俊敏で、そして無頼だった。味方チームが不甲斐ないと憤慨して勝手にフィールドを離れることもざらだったし、試合中に自分を削ってきた(とフォルクがみなした)相手フォワードの足を掴んで逆さ吊りにして頭から泥にぶち込んだこともあった。

第一次大戦中に三十六歳の若さで戦死したリー・リッチモンド・ルースは、ゴールマウスにずっと棒立ちしているだけだった当時のキーパーの常識を破り、ペナルティエリア外へ飛び出してディフェンスに参加した。ときにはゴールを決めることさえあったという。ホルヘ・カンポスの先祖みたいなキーパーだ。

フォルクもルースも、稀代の名手であり、かつ破格で気難しい人物だった。かれらのような選手がゴールキーパー史に多いわけについて、ウィルソンはこう分析する。「ゴールキーパーほど運命の気まぐれに恒常的に向き合っているスポーツ選手はほかにいない。曲がってくるボール、イレギュラーするバウンド、一陣の突風、瞬間的な判断ミス、爽めるしかない見事なシュート、そんなものが試合中の彼の奮闘を一瞬で帳消しにする。結局ゴールキーパーは、考える時間を与えられ、一人で思い悩む選手なのだ……」。

そう、勘違いしてはならない。フィールドに安全地帯などない。ゴールキーパーに落ち着いても、「野良」でありつづけることの恐怖は依然として残りつづける。なんでもないボールをファンブルするし、相手のシュートとは逆方向に飛んでしまう。失点後の味方の「ナイス!」エモートは、励ましだろうか、冷たい皮肉だろうか。

『Rematch』でキーパーとして熟達するのはさほど難しいことではない。フィールドプレイヤーと違って、細かい操作技術(それもチュートリアルで教えてくれないテクニック)を必要としないし、飛び出しとジャンプのタイミングさえ見誤らなければまず失点しない。*4特に、真正面からシュートを打ってきがちな低位〜中位ランク帯においては。

比較的まともなキーパーと雀の涙程度の守備意識のあるフィールドプレイヤーがひとり、そのふたりが両陣営にいるだけで点が入らなくなる。それは、もうびっくりするほど点が入らない。

『Rematch』の延長戦には制限時間がない。ゴールデンゴール(Vゴール)方式で、決勝点が入るまでは終わらない。いつまでも、終わらない。

ある試合で0-0のまま延長戦が15分続いたことがあった。通常の試合時間を含めれば計21分。あまり長い時間ではないようにおもわれるかもしれない。けれど、それはフィールドに立ったことのない人間の感覚だ。延長戦での時間は伸延されていく。一秒一秒が一時間や一日にひとしい。過ぎた時間はそのままそのチームの賭け金になる。勝者総取りで、敗者にはなにも残されない。試合中のスーパープレイや華麗な連携、そしてそれらを通じて積み重ねられたプレイヤー同士の友情がたったひとつのミスで無惨にも打ち砕かれるのだ。賭け金は秒ごとに倍々になっていく。それはそのまま全プレイヤーの緊張感へと変換される。凡ミスのリスクと発生率が上がっていく。エクストラタイムが五分も経つと息が詰まってくる。十分経つと冷や汗が止まらなくなる。十五分では? 現実が崩壊する。自分がやっているのは、もはやサッカーでないのでは、という錯覚に陥る。首に縄をかけられた状態で処刑台につま先立ちしているようなものだ。心臓がみぞおちの底まで沈んでいきそうな圧をおぼえる。生きた心地がしない。

ゴールデンゴール方式の衰退とともにあまり耳にしなくなったが、かつては延長戦のことをサドンデスとも呼んだ。すなわち、突然の死。

その試合、わたしはキーパーではなく、フィールドプレイヤーであることに感謝していた。ご存知のように0-0の試合は互いのフィールドプレイヤーにすべての責がある。キーパーにとっては理不尽な罰を受けているもおなじだ。自分はこの場でだれよりも最善を尽くしている、現に最高のプレイヤーであるはずなのに、この場にいるだれよりも苦しんでいる。

断言してもいいけれど、実際にはそのキーパーが前線に出ても状況は好転しない見込みが強い。結局のところ、5人でひとつのチームであり、その膠着状況も味方の5人と敵の5人で作り上げた共同制作品だからだ。このどんなランク帯が混ざるかわからない闇鍋のランクマッチで、同程度の実力のへたくそ同士が10人揃ったときにだけ起きる奇跡みたいな喜劇。だが、仮にそれを言えたとしても、自分でわかっていたとしても、キーパーの抱える不条理な感覚は拭えなどしない。

試合時間が21分と30秒ほど過ぎたとき、われらがキーパーは発狂した。キャッチしたボールを持って踵を返し、自陣ゴールへと蹴りこんだ。

味方チームはだれも何も言わなかった。ボイスチャットで罵倒するものもいなかったし、皮肉のこもった「ナイス!」のひとこともなかった。

みな、キーパーの苦しみをよく理解していた。『REMATCH』で、0-0の延長戦でのキーパーの立場に立たされたことのないプレイヤーなどいない。敵チームですら、決勝点の決まった喜びや延長戦の泥沼から解放された安堵よりも、うちのキーパーに対する同情がまさっただろう。

あんたは優秀な守護神だったよ。

だが、わたしたちチームメイトの慰めと称賛がキーパーに届くことはない。そのひとは、ペナルティエリアの孤独に囚われつづける。

サッカーのプレイヤーは囚人だった。比喩でなく実際にあったことだ。十四世紀のイングランドでは野蛮な「フットボール」を行ったものは国王の名において獄へ投ずる、というお触れがでた*5。1942年8月にナチス占領下のウクライナで催されたキエフのパン工場代表チームとドイツチームとの試合では、キエフチームの選手たちは空気を読まずドイツチームを打ちのめした咎で後に全員ゲシュタポに逮捕処刑されたという。ローラン・ビネの歴史小説『HHhH』では(ほかのあらゆる場面同様)、キエフチームのキャプテン兼ゴールキーパーの処刑シーンを劇的に切り取っている。「……ニコライ・トルセヴィッチは首筋に銃弾を撃ち込まれる前に、かろうじて「赤軍のスポーツはけっして死なない!」と叫んだ。」*6

当時の報道によるとトルセヴィッチのファーストネームはニコライではなくミコラ*7で、幾分の真実を含むとはいえ「死の試合」もまるごと伝説通りではない*8ようなのだけれど、ここで重要なのは真実よりイメージだ。サッカーのプレイヤーは、フィールドという檻に閉じ込められ処刑を待つ罪人であること。

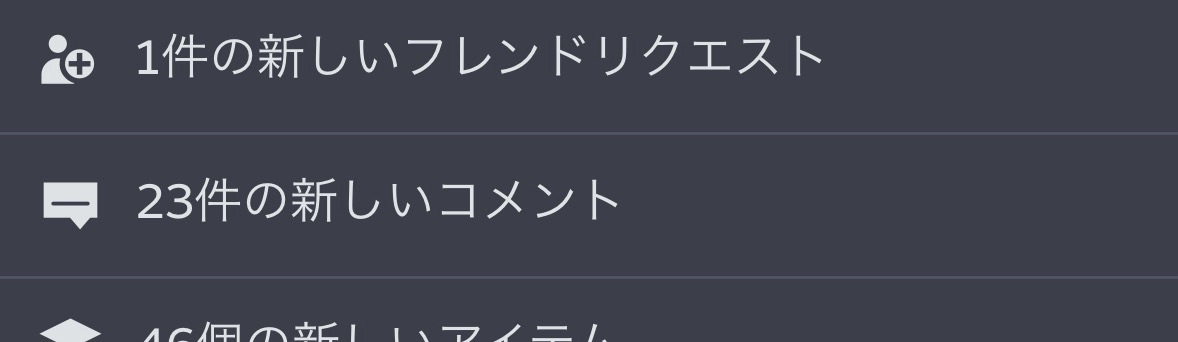

ひたすら野良でランクの昇降格を繰り返していたある日、慣れない通知が届いた。チームアップの誘いだった。どうも、前の試合でたまたま調子よく好セーブを連発していたところを見込まれたらしい。フレンド同士でチームを組んでいるのかとおもっていたら、どうも「野良」の寄せ集めらしい*9。

参加を承諾する。試合が始まると、キーパーポジションのプレイヤーがエモートを叫びながらゴールマウスを離れていった。このチームはキーパー専業を求めているんだな、と読み取った。

頼られている、と実感するのは快い。

期待に応えた。二試合連続のクリーンシート(無失点)。二試合連続のMVP。この煉獄の最下層で、ついに在るべき居場所を見つけた気がした。

デイヴィッド・ピースは『The Damned Utd』でこんなことを書いている。「最高のチームとはクリーン・シートで試合を終えるチームのことだ。クリーン・シートには良いキーパーが要る。良いキーパーとは、キャッチングが安定しているキーパーだ。」

作中でリーズの監督を務める主人公ブライアン・クラフが、キーパーのデイヴィッド・ハーヴェイに対してかけたことばだ。リーズ史上最速での監督退任記録(44日)を持つクラフは、このセリフの41日後にチームを逐われる。

何事にも永遠はない。ホイッスルはいつかは鳴るのだし、キーパーはいつか失点する。汚点のつかないシートなどない。わかっていたはずだった。おまえは「良いキーパー」ではない。

神話は早くも三試合目で崩壊した。飛び出しをミスっての失点。しかも二点分。

子どものころのトラウマがフラッシュバックする。学年一のゴールキーパーに祭り上げられた数日後、またミニサッカーの試合に呼ばれた。今度はトップ指名だ。自信にみちみちてゴール前に立った。

だが、その日はなにもかもうまくいかなかった。大量失点。チームメイトたちは「今日は調子がわるかったみたいだね」と声をかけた。

『REMATCH』でも物言わぬ味方チームメンバーのシャープなポリゴンの顔に、子ども時代のクラスメイトたちの顔が重なった。やさしく柔らかな失望。かれらの期待に、わたしは応えられなかった。羞恥に焼かれそうになりながら、試合後、そそくさとチームを抜け、ゲームを閉じた。もう二度とかれらと会うことはない。わたしのユーザー名はかれらには「期待外れのゴールキーパー」として記憶される。

キーパーが記憶されるのは常に失点の瞬間だ。何百回チームを救おうと関係ない。われわれ網膜に刻まれているのは自陣にボールを投げ入れる南雄太であり、ゴールポストに持たれて唇を噛むオリバー・カーンであり、味方からのバックパスをキックしようとして空振りし、そのボールの行方を振り返ることなく固まって立ち尽くすポール・ロビンソンだ。ヒトの眼はボールを追う。だれもキーパーを追わない。だから、みな目撃している。すべてのキーパーが破滅する瞬間を。

死にたくなどなりはしない。だれかの信頼を裏切ったことで死にたくなるのは二十歳くらいまでだろう。その歳をすぎると、大体の人間はだれかの期待を裏切ることに慣れきってしまう。悔やんだり、申し訳なくおもっても、死にたくはならない。それがゴールマウス前の人生というものだ。

だからといって、つらくないわけでもない。憂鬱だ。打ちのめされている。もう二度と『REMATCH』を立ち上げる気にならない。

オンラインマルチゲームとオフラインゲームの違いは、単に画面の向こうに人間がいるかどうかではない。みずからの有用性を常に証明する義務があるかどうかだ。刹那ごとに離散集合する

こどもたちが『カウンターストライク』をプレイするとき、擬似的に経験されているのは戦争などでなくて、もっと普遍的でおぞましい、わたしたちも知っているなにかの極限だ。

あるいは生活をたてなおす良い機会かもしれない。『REMATCH』ばかり遊びすぎた。この世に存在するゲームは『REMATCH』だけでなく、なんならサマーセールで積んでいるものが増えている。

無限に遊べるゲームは、もういいよ。二、三時間で終わるものがいい。ナラティブの効いた、小品ながらも、心に、人生に残る体験が欲しい。深甚で普遍的な問いかけを内に宿したもの、あるいはジャンルの歴史をリスペクトしつつ上質にデザインされたもの。そうしたゲームたちのほうがゲームとして芸術として「上等」で、プレイに値するのではないか。『REMATCH』を50時間やることと、『Balatro』を50時間やることのあいだに本質的な違いはない。相手がSteamに存在を保証された(おそらく)人間であるか、イカれた乱数によって生成されたピエロか、くらいの差だ。

だから、ここに誓おう。『Balatro』のときのように。

わたしはもう二度と『REMATCH』をやらない。Steamランチャーの「プレイ」ボタンを押さないし、ランクマッチのマッチング開始ボタンを押すこともない。数十秒でマッチングして、「ベータテストやリリース初期に数分かかったのが遠い昔のようだ」などと感心したりはしない。そうして始まった試合で、先程抜けたばかりのチームのメンバーの名を見つけて気まずくなったりはしない(そう、「もう二度とかれらと会うことはない」なんてことはない。クロスプレイに対応していない現状の『REMATCH』においては、うんざりするほど同程度の実力のいつメンに再会しまくる)。そうやって、また勝ったり負けたりを繰り返したりなどはしない。開始三十秒で味方チームの力量を見切って「今回は絶望的だ」などと嘆いたりしない。そのチームが予想外に活躍し、むしろ自分など置いてけぼりで勝利をもぎとったりすることもない。その逆で、開始時に期待したチームが無惨にボロ負けしたりすることもない。ああ? そりゃあ、わたしだって期待はするよ。信じもするさ。人間だぜ?

わたしはこれ以上、「野良」でいない。あなたがたを失望させることはないし、あなたがたに失望させられることもない。だが、もし。もしも、なにかの間違いで、「野良」のあなたが「野良」のわたしに会うことがあるのだとしたら。

約束しよう。

わたしたちは互いを赦し合う。

*1:ジョナサン・ウィルソン、実川元子・訳『孤高の守護神 ゴールキーパー進化論』より引用

*2:ランクマッチでは固定。フリーマッチでは3対3や4対4もある。

*3:フランシス・ホッジソン"Only Goalkeepers to Beat”

*4:それでも届かない場合は「仕方なかった」といさぎよく諦めがつく。

*7:ニコライとは同語源ではある

*8:https://en.wikipedia.org/wiki/The_Death_Match

*9:同じマッチに参加したプレイヤー敵味方問わず、過去の履歴からsteamのプロフィールを確認できる。このとき、チームリーダーは一人を除いてチームの誰ともフレンドではなかった。