テレビ 日毎の嫌悪嫌悪

なめらかな饒舌 操作された快活さに接するたびの

安逸さという字はどう綴るのか

ーーハイナー・ミュラー「ハムレット・マシーン」岩淵達治・谷川道子訳

こどもの頃、英語の先生(オーストラリア人だった気がする)に最近遊んでいるゲームについて訊かれた。

「マリオのゲームをやっています」

マリオのゲームではどんなことをやるの、と重ねて問われて、「たくさんのマリオを死なせます」と返すと、先生は弾けるように笑った。

積み重なっていく無数のマリオの死体。それがプラットフォーマーと呼ばれるゲームジャンルのリアリティだ。世界のどこかで少年少女たちが銃やナイフを振り回すたび、「ゲーム感覚」というフレーズが陳腐に繰り返されていくけれど、わたしたちはいまだかつて「ゲーム感覚」の意味するところを真剣に考えたことがあっただろうか?

クリボーに触れ、ドッスンに潰され、穴に落ち、マリオは無限に死んでいく。無際限にリスポーンされるからといって、かならずしも死のつらさを希釈してくれるわけではない。むしろ、濃くなる。”コンティニュー”とは「継続・持続すること」だ。絶え間ない阿鼻地獄をわたしたちは味わいつづける。

プラットフォーマー(アクションゲーム)特有の終わらない死の感覚を体験あるいはストーリーとして組み込んだインディーゲームはいくつか存在する。近年で目立つタイトルだと、Celeste、Outer Wilds*1、The Messenger、Dead Cells あたりだろうか。

これらはいずれも死んで覚えるタイプのゲームで、だからこそプレイごとの死の理由付けが重要になってくる。なぜ君は死ぬのか。単に「次の周回で上達できるから」以上に、その”ゲーム感覚”的な終わりの持続になんの意味があるのか。

もはやわたしたちは、いや誰よりもおそらくは制作者たち自身が積み重ねられたマリオたちの空虚さに耐えきれなくなってしまった。

だから Celeste の死は希死念慮との闘いのメタファーとして取り込み、The Messenger の死はそのためのキャラクターやギャグを生み出し、Dead Cells の死は世界観に、Outer Wilds はストーリーそのものに組み込んだ。*2

『KATANA ZERO』における発露はユニークだ。

ステージ中にいくらキー操作をあやまろうと、キモノめいたバスローブを着たヤク中のサムライ*3が実際に死ぬ(=ゲームオーバーになる)ことはない。ステージの最初から自動的にリスタートするだけだ。ステージクリアにいたるまでのトライアル&エラーはすべてサムライが「クロノス」と呼ばれる薬物*4によって得た超感覚によるシュミレーションであり、「クリア」したときに得られる正解のルートのみを正しい未来として剪定する。ガイ・リッチー版の『シャーロック・ホームズ』を想像してもらえるとわかりやすい。あるいは『エースコンバット』シリーズを。*5

ステージクリア時に再生されるリプレイ動画が90年代風のビデオ映像の形式を取る点に注目したい。

リザルト動画はシミュレート中の画面とは違い、無音の、色褪せた灰色の映像として出力される。そこに不断の挑戦によって困難を乗り越えた快感は芽生えない。むしろステージをクリアして物語を進行させていくことが事態を悪化させるのではないか、という不吉さをプレイヤーに植え付ける。そして、その予感は的中するのだ。

ゲーム中のストーリーはアクションステージと交互に語られるわけだが、ここでもVHS的な手法、つまりはグリッチ*6が多用される。サムライのおぼろげな記憶が呼び起こされるとき、彼の意識が混濁し撹拌されるとき、グリッチは世界の歪み、あるいは裂け目として出現する。*7

デッドメディアは死の感覚にお似合いなのかもしれない。

グリッチを世界の歪みとして意図的に使うアーティストといえば、まっさきにあがるのがアニメーション作家のデイヴィッド・オライリー。

彼が『アドベンチャー・タイム』のゲスト監督に迎えられた第60回Aパート(シーズン5、第15話)、その題も「A Glitch is a Glitch*8」では、悪役の陰謀によって劇中世界がバグに飲み込まれ、いたるところでキャラがノイズとともに消失したり、ありえない変化を遂げたりする。

Katana Zero の文脈に最も近いのは『THE EXTERNAL WORLD』だろうか。冒頭、ある少年がグランドピアノを弾いては隣に座る教師からひっ叩かれて「もう一回」と命じられ、同じパートを何度も弾きなおさせられる。

『THE EXTERNAL WORLD』は短いスケッチの連続で構成されるが、ピアノの少年を含むいくつかのスケッチやキャラクターは反復され、再登場のたびに世界ごと「崩れて」いく。スケッチの切り替えは失敗や事故がトリガーとなることが多く、反復ごとにひずみが生じ、あらたな失敗や事故を誘発する。やりなおすがゆえに歪んでいき、ますます失敗が運命づけられていく世界。その感触を、1980年代よりこの方、テレビゲームを経験したわたしたちすべてが共有している。

死ぬことそのものは痛みではない。繰り返すことの痛みだけがプラットフォーマーのリアルだ。それがゲームの感覚だ。失敗は暴力的な途絶でしかありえない。

やりなおしによって閑却されていく可能性の先に正解のルートをつかみとる。その正解は積み上がった死体から逆算されたものであり、私たちは犠牲にしてきた自分の分身たちに対する罪悪感を忘れることができない。

グリッチは叫びだ。ありえた可能性とありうべき現実を行き来する唯一の手段であるとともに、果てしないリピートとコンティニューによって傷つけられた世界の悲鳴だ。傷つきえない私たちの傷を、世界が肩代わりしてくれる。

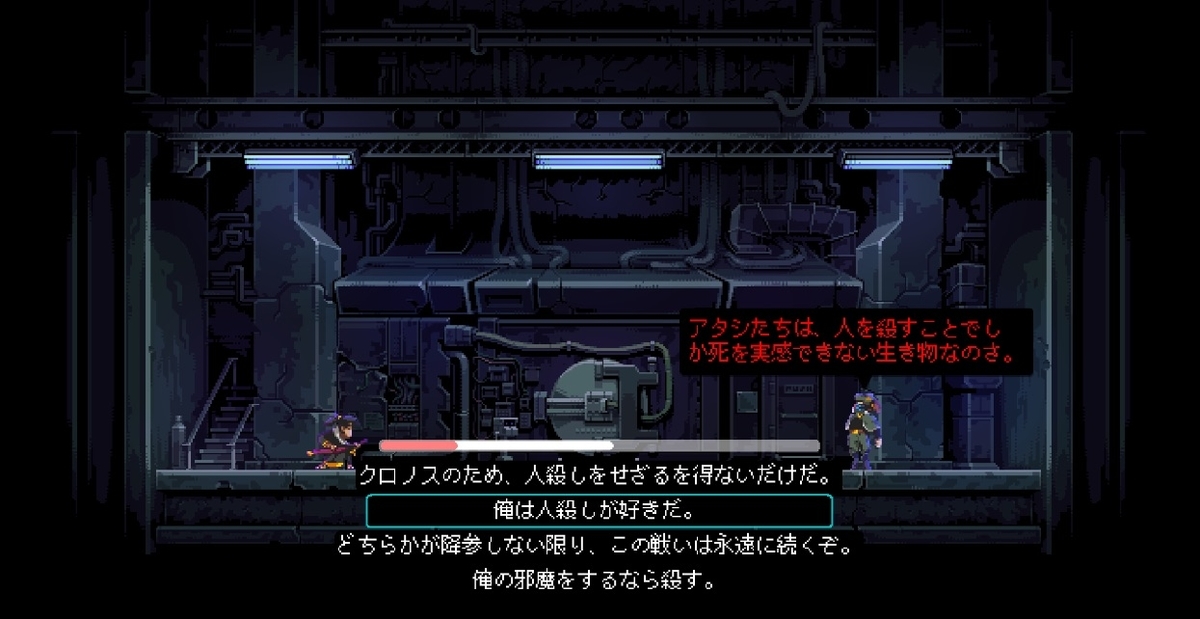

Katana Zero においてサムライのライバルとして立ちはだかるあるキャラは、サムライと同じく薬物による時間感覚操作+リセット能力を有している。対峙したふたりは互いに殺すたび、殺されるたび、可能性を幾度となくやりなおす。繰り返しの果てに、そのキャラはこう問う。

「おまえは人殺しが楽しいんだろ? クロノスがくれた永遠の命、時間の自動リセット。そんなアタシたちにとって死は無意味だ。だって死んだら、勝手に巻き戻るんだから。アタシたちは、人を殺すことでしか死を実感できない生き物なのさ」

このセリフは主人公と同時にプレイヤーにも向けられている。

敵を殺し、クリアしたときにようやく反復してきた死の無意味が報われる。死を実感できる。それがゲーム体験の楽しさだ。原罪だ。そのことをわかっているから、褪色したリプレイ画面で悟ってしまうから、わたしたちは Katana Zero で真に爽快感を得ることはない。

しかし爽快感の欠如が、必ずしもゲームとしての快楽の無縁さと直結するわけではない。後ろ暗さの経験が、ダークなストーリーに呼応して不思議で独特なプレイフィールを生み、それを私たちの脳は「楽しい」と知覚することだろう。

楽しいと感じることが倫理的に正しいのかどうかは別にして、だけれど。

Katana Zero はプラットフォーマーについてのプラットフォーマーだ。

わたしたちはなぜコンティニューするのか。なぜやりなおすのか。なぜ敵を殺すのか。なぜ自分を死なせるのか。なぜ生きるのか。

その答えを探すため、私たちはキモノ姿のヤク中サムライに刀をたばしらせる。

*2:死による回帰をストーリーそのものに組み込む試みは日本のアドベンチャーゲームでかつて飽きるほど行われたが

*3:ドラゴンというコードネームで呼ばれる

*5:もちろんインディーゲームファンなら『Braid』を想起してしかるべきなのだが

*6:辞書的には「予期しない細かなエラー」であるけれども、ここでは画面の乱れ、一種のノイズとして捉えていただきたい

*7:本来は堆積していく「失敗」であり、時間操作による主人公の時間の肌感覚に近いプレイ画面のほうが鮮やかなカラー映像として提示され、客観的な「現実」であるリザルト・リプレイ映像のほうがノイズに満ちた生気のないモノクロ画面で再生されるという顛倒は興味深い。「現実」のほうが"偽物"なのではないかというグノーシス的な感覚をプレイヤーに与える。その感覚はかつて夢見られていたはずのものが現在に連続していない21世紀的なリアリティとよく似ている

*8:邦題は「コワレタセカイ」

![アドベンチャー・タイム シーズン5 Vol.2 [DVD] アドベンチャー・タイム シーズン5 Vol.2 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/61KzdK+T-9L._SL500_.jpg)