(本記事は本ブログに珍しく、あまりネタバレが含まれていない。ちょっとはあります)

君という光が私を見つける 真夜中に

宇多田ヒカル「光」

視覚芸術分野において「見ることと見られることについての作品」というフレーズで評することは若干の気恥ずかしさを伴う。使い古された表現であるという以上に、映像の本性がそういうもので、いってみれば(特に映画は)すべてに見る見られる関係を見出せるからだ。論の起点としてはよいのだが、それだけではなにも射抜いてないにひとしい。

とはいえ、「これは見ることと見られることについての作品だ!」と騒ぎたくなる作品はある。そうしたテーマが意識されているものを立て続けに観ていると特に。わたしは最近『NOPE』を観た。『心霊マスターテープ EYE』を観た。『隣のお姉さんが好き』を読んだ。『ブロンド』を観た。『アフター・ヤン』を観た。どれもがそのようにあった。

いずれも映画であり、連続ドラマだ。ゲームではない。ゲームにはふつう「カメラ」があるから。ビデオゲームにおける原罪とは「操作することと操作されること」であり、メタ要素もその局面に顕れる。

つまりは、生命の存在を撮ってしまうことによる罪悪と、非生命に取ることで命を吹き込んでしまうことによる罪悪の違いだ。窃視か、創造か。あなたはどちらで罰せられたいのか。

ゲームがいかに映画を夢見て映画に近づき、映画的な演出が可能なほどのグラフィックと容量を持ち得たとしても、究極的には映画そのものになれない(というか、なる必要がない)理由もそこにある。*1

逆もまた然りだ。映画がどれほどプレイヤーとゲームとの密接な距離に嫉妬したとしても、ゲームにはなれない。

Netflix の実写インタラクティブドラマ『バンダスナッチ』*2は、映画を夢見たゲーム、あるいはゲームを夢見た映画としての失敗のよい見本だ。

ゲームブック的な選択を愚直なまでに貫いて、膨大な数の分岐すべてに映像を用意する。二億人を超えるネトフリの契約者たちがいまだに一人として見たことのない分岐もあるという。狂っている。しかしその狂気じみた物量がなければ、「映画でゲームをやる」夢は見られなかった。*3そして、その夢は現実にはならなかった。あなたがネトフリと契約しているなら実際に観てみるといい。失望が味わえる。それはゲームのできそこないであり、ドラマのできそこないだ。「コントロール」できることがゲームの醍醐味であるはずなのに、選択分岐式のフルモーションビデオゲームではプレイヤーにはあれかこれかという限定的な支配権しか与えられない。その感覚はゲームと映画に共通する美点である没入感を蒸散させる。しかし、歴史の一部を目撃できているのかもしれないという感覚を持てるという点では、体験に値する失望ではある。

実写FMVゲームの理想といえば、テキスト的な選択肢に限らないプレイヤー=キャラの行動や決断がゲームの筋に影響を与えていくような形だろうが、それは実写でなければすでにクアンティック・ドリーム社のデイヴィッド・ケージが『Detroit: Become Human』で完成しており、そして現在のシネマティック3Dゲームは実写に嫉妬しないでいられるほどには実在感を獲得できている。このまま技術が発展していけば、やがては実写と見紛うルックに達するかもしれない。そのとき、真にインタラクティブなFMVゲームが完成するだろう。そのころのわたしたちがそうした種のエンターテインメントを求めているかは別にして。

では、映画とゲームはその未来まで幸福な結婚を成就できないのか。

そのとおり、とわたしは答えていた。そもそも映画は映画によって語られるものであり、ゲームはゲームによって語られるものだ。交雑させる必要もない。そう考えていた。

そこに『IMMORTALITY』が現れた。

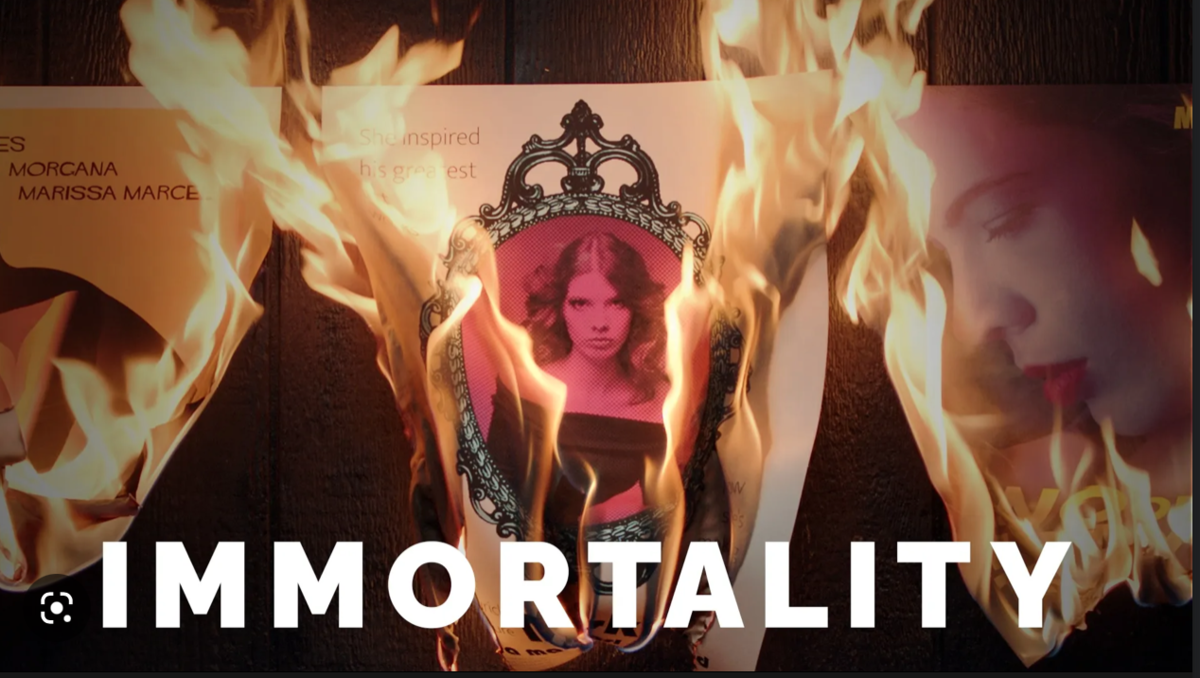

『IMMORTALITY』は『Her Story』や『Telling Lies』、そして『#WARGEMES 』*4などを制作したサム・バーロウの最新作*5である。

とだけいえば、インディーゲームファンならだいたいどういうゲームか想像できるだろう。わたしもできるならばあなたの知識と想像力にフリーライドして楽をしたいのだが、いちおうワールドワイドウェブは万人に開かれた公共空間であり、この記事もまた万人に開かれた文書であるので、いちおうゲームの概要を説明したい。

『IMMORTALITY』は200を超える実写の映像クリップから成る。三本の未公開映画(『アンブロシオ』*6、『ミンスキー』、『トゥー・オブ・エブリシング』)の撮影カットとそのリハーサルシーン、ホームビデオ、TV番組の録画映像などだ。プレイ開始時点ではほとんど映像クリップは表示されていない。プレイヤーは映像中に映されている人物やアイテムを選択すると、そこからハイパーテキスト的な要領で共通する要素を保つ別の映像へとジャンプすることができる。そうやって未発見のクリップを探し出していくわけだ。

三本の長編映画には共通してある女優が出演している。マリッサ・マーセルという名の人物だ。将来を嘱望されたスター候補だった彼女は三本の作品がそれぞれの理由で不幸なお蔵入りとなったのち、現在は行方知れずとなっている。プレイヤーの目的は失われたフィルムの再構成を通じて彼女の人生の物語を追うことだ。

ただし、本作には(サム・バーロウの過去二作同様)「正解」を示してくれる明快なエンディングもなければ、途中途中であなたの理解を確認してくれるような採点システムもない。選択肢だって一度も表示されない。

アイテムや人物をたどりながら、ただ映像を観ていくこと。それだけが本作におけるゲームプレイだ。あまりおもしろくなさそうに見えるでしょう?

どこまでを明かすべきか迷う。

あなたが「それ」に出逢う瞬間の驚き、歓び、そして怖れに一点の曇りもあってほしくない。本作は他のあらゆるゲームと同様に、なんの前情報も与えられずにプレイすべきだ。疑いなく人を選ぶゲームではある。しかし、選ばれなかったことすらも代えがたい経験にしてくれる作品というのはある。

そのものではなく、その影ををなぞっていこう。そうすることが本作にとってもふさわしいはずだから。

映画のメタ性についての話まで戻ろう。映画は「誰がこの映像を撮っている/見ているのか」という問いに行き着いた瞬間に虚構性を暴かれて立ちいかなくなる。だから、たいていの作品では作り手も観客もわざとそこを無視する相互的な了解を交わしているわけで、いってみれば甘い犯罪のようなものであり、そこをグダグダいうとるようでは一生映画なんて観られない。

『IMMORTALITY』の作者であるサム・バーロウは、やはり断片的な実写映像によるアドベンチャーを試みた過去二作品において「誰がこの映像(=画面)を見ているのか」について自覚的だった。

『Her Story』でも『Telling Lies』でも「誰」がそのビデオを観ているのかは作中で設定されていて、ときおりホラーのような演出で画面に「観ている顔」が反射する。

その顔はプレイヤーの顔ではない。なぜなら記録映像とその映像を観ることはプレイヤーの人生に関係ない。

バーロウ作品における映像の大半はプライベートなものだ。『IMMORTALITY』の核心をなす映画群ですらどれも未完成かお蔵入りの作品だ。

そうした映像を観る主体は匿名で大勢で交換可能なプレイヤーである「あなた」ではありえない。実際、『Her Story』や『Telling Lies』ではあなたと映像のあいだに第三者を媒介にしている。ところが『IMMORTALITY』ではその隔壁が取っ払われ、あなたと映像が直につながった作品となっている。まさしく、「あなた」がその画面を見ているのだ。物語レベルでそのような作りにするのはいかにも容易なことだけれど、ここで注目されるべきはジャンル的な安易なツイストではない。そのように語られるためにどんな道具立てが用意されたのかだ。

加藤幹郎の『映画館と観客の文化史』によると、80年代にVCR(ビデオ・カセット・レコーダー)の普及により、ノンリニアで反復的な能動的見方をすることが可能になり、「映画を見る」ことから「映画を読む」ことが(映画業界に直接関わらない個人でも)できるようになったという。ここからシーンにおけるコマ数の比較やコマ単位でのカットの変化などを分析する計量映画学*7が産み出されたわけだけれど*8、『IMMORTALITY』においてあなたはまさしくコマ送りやスローモーションや一時停止を駆使して映像を「観る」というより「読む」ことになる。

映画あるいは映画であることの定義は百家争鳴の有様*9だけれど、家庭用映像ソフト登場以前は時間的な不可逆性もおそらく要件の一つだった。

映画の時間は、映画の物語内部ではもちろんさまざまな時間操作が行われていたによせ、現実と同じ流れのなかにあった。その時間の流れはわたしたちには介入不可能で、不可触で、堅固だった。

見ているものしか見えない。それがかつての映画の特性だった。

レーザーディスクやビデオの普及によって巻き戻したり停止することが可能となり、どうなったか。

見えないものが見えるようになった。*10

それはたとえば、幽霊。

心霊映像の多くは一時停止と画像的な引き伸ばしによって霊の存在を指摘する。それらは、その映像をふつうに視聴していた場合には見逃してしまう細部として語られる。厚みを持った映像を薄い一枚の画像にスライスすることで、ようやくわたしたちは霊を視ることが可能になる。

かれらはどこから来たのか。

ベンヤミンは言う。スローモーションには既知の運動のなかに未知の要素を見いださせる機能がある。

そのベンヤミンの言う視覚的無意識を霊へと敷衍した木澤佐登志は言う。「霊がいるからビデオを撮影するのでない。逆である。ビデオを撮影するからそこに(不可避的に)霊が取り憑いてしまうのだ」*11

写真が誕生当初からオカルトやスピリチュアリズムの温床だったことをあなたはどこかで聞いた覚えがあるかもしれない。考えてみれば不思議なことで、ふつうなら現実をありのまま精確に切り取る写真に「ありのまま」以上の要素など見出せないはずだ。ところが初期の写真技術はむしろその精確さと錬金術めいた光化学プロセスゆえに人の眼には見えないもの*12まで”精確に”観測することができるものと期待された。*13

そして、心霊写真家が多数出現することとなる。

当時のインチキ心霊写真では同じプレート*14で二度撮影する二重露光がよく用いられたという。二重露光(二重露出)は心霊写真の基本技術であり、ダゲレオタイプから百数十年経った時代の日本のホラー映像作品でも二重露出による幽霊表現が使われていた。*15そのことを述べた『ホラーの作法 ホラー映画の技術』で小中千昭は写真・映像のなかの霊についてクリティカルな指摘をしている。「霊魂の顔は、いずれもボケた感じがしている。ボケとは何か。レンズの焦点距離から外れた像だ」。

本来フォーカスしていない対象を過剰に視ること。それこそ映像のなかの霊に出会うための手段だ。映像の媒体も霊媒もどちらもメディウムと呼ばれる。そう、わたしは今『IMMORTALITY』の話をしている。サム・バーロウが本作において最も意識したと公言する*16二作品のひとつ、『CURE』*17の監督である黒沢清はこう言った。「「存在していること」が「見ること」によって保障され、同時に「見ること」の可能性が「存在そのもの」によって極限まで高められる、これが作る側と見る側とが共に経験する映画というプロセスなのではないでしょうか。そして、見るためには当然光が必要です。光があれば、突然反対側に闇ができます。これが映画というものです」。*18この言葉を額面通りに取るならば、『IMMMORTALITY』は映画だ。いかに内部の収められた三作品*19が映画としてぎこちなく、物語としてそそられないものであったとしても、態度においてそうある。

『IMMMORTALITY』において、あなたは観客でもあると同時に編集者でもある。あなたがプレイの過程において、クリップを再生したりコマ送りしたりする作業は「本来この映像の編集に使われいたと思われる機器」*20であるムヴィオラを再現したコンピュータソフトを通じて行われているという設定だ。ムヴィオラはアナログな編集機材で、70年代くらいまでハリウッドのスタジオではこの機械で編集作業を行っていた。*21

ゲームプレイにおいてあまりにも些末なこの設定は、しかし本作の本性に迫る上で重要な要素でもある。

あなたは編集作業を行っているのだ。三本の映画にもなっていない映画をランダムに行き来して、バラバラで空白だらけのクリップを頭のなかで補完し、その語りと物語をひとつらなりにつないでいく。自分だけの解釈を作っていく。それは『Her Story』や『Telling Lies』でも試みられてはいたが、映画というメディアを背景にした本作ではより核心的なものとなる。

映画以外のメディアで映画について語ろうとした作品はいくつかあり、なかにはスティーヴ・エリクソンの『ゼロヴィル』のような傑作も存在するのだが、しかし作品受容体験を映画そのものと一致させようとしたものはあっただろうか。映画自身でさえ、そんな芸当は不可能だった。それはクリエイションの体験を受け手と共有するには、フラグメンタルでノンリニアな語りだけでなく、能動的な再構成への挑戦も促さなければならないからで*22、(その受容形態の変化にも関わらず)受け手が直接に触れることを想定していない*23映画には『IMMORTALITY』のような語りは可能なようでいて不可能だ。*24

『IMMORTALITY』は映画を夢見て実際に映画になっているのかもしれない。一方で、ゲームにしかできない仕方で映画を語ってもいる。唯一であることはかならずしもおもしろさを保証しないけれど、無二の達成をしていることはたしかだ。

見返される視線は一方的な権力関係の転覆と双方向性を表す。

そうした視線がふさわしいゲームは現状『IMMORTALITY』以外には存在しない。

*1:そして、似たような理由でアニメーションは映画ではない。よく勘違いされがちだが、「映画ではあること」は優れたメディウムであることの証明ではない。

*2:精確にはドラマ・オムニバス・シリーズ『ブラック・ミラー』のスペシャル・エピソード

*3:ゲーム側からのアプローチ――フルモーションビデオゲーム作品で『バンダスナッチ』と似たようなADVをやろうとした作品はいくつかある。近年ではトビアス・ウェバー監督の『Late Shift』(2016年)、そのパブリッシャーだった Wales Interactive が Good Gate Media と組んだ『The Complex』(2020年)などの一連の作品群、日本では小高和剛の『デスカムトゥルー』などが知られる。興味深いことに『Night Trap』(1993年)などの黎明期のFMVゲーム作品はシンプルに選択肢によって分岐するインタラクティブ・ムービー的な形態をあまり取らなかった。「分岐する映画」を作るには容量と予算が足りず、パズルアドベンチャーにしたりポイントアンドクリック方式にしたりなどの工夫が求められたらからだろう。映画側からの「インタラクティブ」な物語分岐のアプローチとしてはまずギミック映画の巨匠ウィリアム・キャッスルの『Mr.Sardonicus』(1961年)が挙げられる。「二通りあるラストの結末が観客の投票によって選ばれる」という趣向だったが、現在では、実はキャッスルは「二通りのフィルム」など用意しておらず、ストーリーとナレーションによって観客を一意の投票行動に誘導していたとする説が有力(柳下毅一郎『興行師たちの映画史』)。そういうわけで、事実上のインタラクティブ・フィルム第一号はモントリオール万博のチェコスロバキア館で公開された『Kinoautomat』(1967)とされる。これは途中の九つの分岐ポイントで上映が中断され、司会が主人公の行動に関して観客に二者択一の投票を行わせて、それによって物語が分岐していくもの。万博でナンバーワンの人気を集め、そのアイデアに魅了されたハリウッドがメソッドの輸入を試みたがチェコスロバキア共産党によって阻まれたという伝説まである。選択分岐式実写FMVゲームの詳しい歴史については本記事の本題ではないので、またの機会に回す。またアニメーションによるFMVは巨匠ドン・ブルースによる『Dragon’s Lair』(1983年)からデイヴィッド・ケージ作品やDONTNODの『Life is Strange』シリーズ、スーパーマッシブゲームズの『Until Dawn』などに至るまでの長い別筋の歴史があるが、これも今は措く。

*4:日本ではほとんど知られていないが、映画『ウォーゲーム』を原作としてハッカー文化をフィーチャーしたインタラクティブウェブビデオ。無料で遊べる。https://eko.com/wargames-xboxcopy

*5:そして彼の開発会社である Half Mermaid のデビュー作

*6:マシュー・グレゴリー・ルイスの小説『マンク』 The Monk の脚色という設定

*7:シネメトリクス。アニメーションの場合は計量アニメーション学とも

*8:北村匡平『24フレームの映画学;映像表現を解体する』、加藤幹郎編『アニメーションの映画学』

*9:特に最近はネット配信がらみで「『複数人の観客がひとつの画面に視線を注ぐこと』を『映画』の要件に入れるかどうか」(たとえば、リュミエールこそ映画の始原と信じる人々はこの条件を「入れる」ほうの定義を取る)でビデオ時代以上にマニア的にも商業的にも論争が繰り広げられているのだけれど

*10:見ることは啓示であり奇跡であるけれど、読むことは祈りやまじないに近い。止まり留まり戻りを繰り返すことで行間から神秘の徴を掬い取る、あるいは幻視する。再読は精読のためではなく、誤読のためにこそ行われる。

*11:木澤佐登志「霊は細部に宿り給う、とでもいうのだろうかーー『ほんとにあった!呪いのビデオ』のクリティカル・ポイント」『霊障 vol.1』心霊ビデオ研究会

*12:たとえば、流体(fluid)。エーテルとか動物磁気などと呼ばれ、空気中や人体の周囲を取り巻いていると考えられていたそれらの物質を写真は捉えられるのではないか、そう考えられていた。

*13:『写真のボーダーランド X線・心霊写真・念写』浜野志保

*14:フィルムに相当

*15:もっといえば、映画はその誕生以前から幽霊を弄んでいた。十八世紀末のイリュージョニスト、エティエンヌ=ガスパール・ロベールが幻燈機を利用して行ったファンタスゴマリアと呼ばれる幽霊ショーがそれだ

*16:https://www.washingtonpost.com/video-games/2022/09/16/immortality-sam-barlow-interview/

*17:もうひとつは『インランド・エンパイア』

*19:小説家でもあるアメリア・グレイ(バーロウの前作である『#WARGAMES 』が『Mr.Robot』とからんでいるので、その関係もあっただろうか)、『ワイルド・アット・ハート』の原作者にして『ロスト・ハイウェイ』の脚本家であるバリー・ギフォード(『IMMORTALITY』に限らずバーロウ作品はデイヴィッド・リンチの影響が絶大)、バーロウが本作の影響元のひとつに挙げている『赤い影』の脚本家アラン・スコットの三人がそれぞれ脚本を担当している事実は非常に重要。

*20:ゲーム中のガイドより

*21:マイケル・カーンは05年に『ミュンヘン』でアカデミー賞最優秀編集賞にノミネートされたときまでムヴィオラを使用していたという。

*22:ミステリにおける「なぜ読者は読者への挑戦状を受け取らないのか?」という問題とも似ている

*23:触れ得ないことが映画の神聖さでもある

*24:そうしたものに接近した例としては本作でもリスペクトが捧げられているデイヴィッド・リンチがいて、というかリンチを観たせいでバーロウもこんなものを作ったのだとおもうのだけれど、観客はともかくリンチ自身は『IMMORTALITY』的な方向性に興味があるようには見えない